トレンド分析とは、過去や現在進行中のトレンドから観察・記録されたデータの傾向分析に基づき、将来の消費者行動を予測するためのデータを収集・調査することです。

特に近年では、SNSをはじめとするソーシャルメディア上の口コミやレビューサイトから、顧客の本音や市場傾向を分析するトレンド分析に注目する企業が増えています。

商品企画やプロモーションに携わるマーケティング従事者にとって「トレンド分析」は欠かせない要素ですが、どのようにトレンド情報をキャッチしたら良いのか、トレンド情報をどのように活用すればよいのか、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では、効果的なマーケティング戦略や商品開発に役立つトレンド分析の手順や方法などを解説します。

目次

- トレンド分析とは?

- トレンド分析の対象

- トレンド分析のメリット

- トレンド分析の注意点

- トレンド分析にツールを使うメリット

- トレンド分析に使えるツール

- トレンド分析の活用事例

- トレンド分析に役立つソーシャルアナリティクスツールのご紹介

- まとめ

トレンド分析とは?

トレンド分析とは、過去や現在進行中のトレンドから観察・記録されたデータの傾向分析に基づき、将来の消費者行動を予測するためのデータを収集・調査することです。

特に近年では、SNSや口コミサイト上のレビューを収集し、世の中のトレンドを分析することで、販促プロモーションの時期やターゲットの見極めに役立つことはもちろん、新商品やサービスの企画・開発などマーケティング戦略をデータドリブンに実行できます。

トレンド分析において重要なのは、「なぜそのトレンドが生まれているのか」という有益な法則性を見出す視点です。

収集したトレンド情報を分析することで、次のトレンドを予測しやすくなり、トレンドを先取りしたマーケティング(商品企画・開発、プロモーション)を実施することも可能になります。

トレンド分析の対象

効果的なトレンド分析をおこなうためには、過去から現在までの膨大なデータを分析する必要があります。

この章では、効果的なトレンド分析を行う際に対象となる4つのデータ元を紹介します。

1.SNS

X(旧Twitter)やInstagram、tiktokなど、世界中での利用者数が多く、様々な属性の人が使用しているSNSの分析は対象としてマストと言えるでしょう。

SNSは消費者が気になったことをリアルタイムで発信するため、消費者の今の気持ちや状態を知ることができ、消費者の声を拾い上げることができます。

SNSは投稿量がとても多く、またSNSによってユーザー属性はさまざまなため、欲しい情報を得るためにはどのような軸で分析するかといった分析設計が非常に重要です。

2.口コミサイト・レビューサイト

レビューサイトでは、商品やサービスを実際に利用した顧客がリアルな本音や感想を書き込みしやすいです。

消費者による素直な評価・感想を確認でき、自社の商品やサービスがトレンドに即しているかどうか確認できます。

レビューを投稿者しているユーザー属性もわかるため、どのような人がどのような意見をもっているか理解することができます。

3.掲示板

インターネット掲示板(電子掲示板)には、消費者が自由に書き込みをしています。リアルな声が多く投稿されており、トレンドやニーズを把握するために役立ちます。

アンケートをとっても率直な意見はなかなか得られませんが、掲示板なら消費者による自発的な意見を集めることが可能です。

4.ニュースサイト

ニュースサイトでは、リアルタイムでたくさんのニュースが配信されています。ジャンルが幅広く、国内外を問わずさまざまなニュースが流れています。

注目を集めているニュースのランキングも表示されているため、トレンドの把握も可能です。

ニュースサイトは、SNSや掲示板を利用していないユーザーも利用している可能性があります。

トレンド分析のメリット

トレンド分析は企業の成功にとって重要な役割を果たします。

ここでは、トレンド分析を行うメリットをご紹介します。

■消費者の声を把握できる

トレンド分析を行うことで、消費者のリアルな意見や感想を把握することができます。

これにより、商品やサービスの改善点を見つけやすくなり、顧客満足度の向上に繋がります。

■競合他社の動向を分析できる

トレンド分析は、競合他社の動向を把握するためにも有効です。

競合がどのような戦略を取っているのかを知ることで、自社の戦略を見直し、より効果的なアプローチを取ることができます。

競合他社との差別化を図るための新しいアイデアやインスピレーションを得ることもできるでしょう。

■効率的なマーケティングができる

ターゲット層のニーズや関心を把握し、データに基づいた戦略を立てることで、より確度の高いマーケティングを行うことができます。

■商品企画に役立つ

トレンド分析は商品企画においても有用です。市場の最新動向や消費者のニーズを把握したり、消費者の関心が高いテーマやトレンドを取り入れることで、商品が市場に受け入れられやすくなり、販売促進に繋がります。

トレンド分析の注意点

トレンド分析を行う際には、あらかじめ注意すべきポイントがあります。

■分析の軸をあらかじめ決めておく

トレンド分析は「時間軸」と「ユーザー属性」の切り口でおこなうことにより、有益な法則性を見出すことにつながります。

・時間軸の分析

商品の売上は時期に依存するため、トレンド分析では時間軸の設定が重要です。

時間軸を分類することで、特定の時期に特定の購買層に対して効果的な販促活動が可能になります。

過去のトレンドを分析することで、今年のトレンド予測も立てられます。

分析の目的に応じて、週単位、月単位、年単位など期間を変えることで新たな気づきを得ることができます。

・ユーザー属性ごとの分析

ユーザーの属性をもとにした分類を行うと、自社のターゲットがどのようなトレンドに注目しているか把握できます。

年齢・年代、性別、住んでいる地域によっても、注目しているトレンドは異なります。

ターゲットの属性を絞り込んだうえでトレンドを把握すれば、よりニーズにあった商品開発やマーケティングを実現できるでしょう。

■分析のゴールを明確にする

トレンド分析を行う際はゴールを明確にしておくと、データの収集が容易になります。

明確な目的がない場合、何のデータを収集しておくと目的を達成できるのかが不透明で、方向性が曖昧になりがちです。

不必要なデータを抽出してしまい、かえってデータを活かせなくなる恐れも出てきます。

■手動の分析は非効率

トレンド分析は手動で行うことも可能ですが、手間や時間といった労力を要します。

トレンドは移り変わりのスピードが早いため、旬な情報をキャッチするためには素早い分析が求められます。

また、チャネルによって顧客属性が異なる場合もあるため、トレンドをより網羅的に把握するには複数のチャネルから情報を収集することが必要です。

抜けもれなく様々な視点から分析をおこなうためにも、ツールの活用を検討しましょう。

トレンド分析にツールを使うメリット

トレンド分析にツールを使用するとさまざまなメリットがあります。ここでは、具体的なメリットを解説します。

■最新のトレンドを素早く確認できる

ツールを使って多くの情報を集めてトレンド分析を進めれば、たくさんの情報を効率的に分析できます。

さまざまな媒体を素早く分析でき、簡単に最新のトレンドを把握することが可能です。

インターネットから得られるデータは膨大なため、ツールを活用すれば、少ない手間ですぐにトレンドを把握できます。

■世の中の生の声を把握できる

ツールを使用したすることで、世の中にあふれている幅広い意見を網羅的に収集できます。

特にSNSはユーザーが直接書き込んでいるため、リアルで率直な意見が多数みつかります。

すべてを手動でピックアップするのは困難ですが、ツールを活用すれば大量の書き込みの傾向を簡単に把握できるようになります。

■新しいアイデアをみつけられる

トレンドや消費者の生の声を確認すると、自社では思いつかないアイデアをみつけられる可能性があります。

斬新な発想をもとにすれば、これまでにない新しい商品やサービスを生み出すきっかけにもなります。

ツールを使用することでさまざまな情報を効率的に分析でき、新しいアイデアも発見しやすくなります。

既存の商品やサービスでは満たされていないニーズを理解して商品開発やマーケティングを進めることで、自社から新しいトレンドやブームを作り出せる可能性もあります。

トレンド分析に使えるツール

トレンド分析に使えるツールとしては、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、具体的なツールについて解説します。

■Googleトレンド

Googleトレンドは、Googleの検索エンジンで検索されているキーワードを分析できるツールです。

特定のキーワードの検索ボリュームや、現在トレンドになっているキーワードを簡単に調べることができます。

Googleトレンドを使用すれば、ユーザーが何に興味や関心を抱いているかリアルタイムで把握できます。

■ソーシャルリスニングツール

ソーシャルリスニングツールは、SNSやブログ、口コミサイトなどで発信された消費者の意見や感想を収集・分析し、マーケティングやサービス改善に役立てるためのツールです。

ソーシャルリスニングツールを使ってトレンド分析を行うことで、消費者の本音をリアルタイムで把握でき、競合企業の動向も分析することが可能です。

■ソーシャルアナリティクスツール

ソーシャルアナリティクスツールは、SNSのユーザーの書き込みや行動を分析できるツールです。

SNSのユーザーは一般の消費者であり、ツールを活用すれば生の声を収集できます。また、業界の動向や最新トレンドも把握可能です。

マーケティング戦略において、ソーシャルアナリティクスツールによる分析は近年特に注目を集めています。

▼ソーシャルアナリティクスはこの記事でも説明しています。

ソーシャルアナリティクスとは|活用するメリットや失敗例を解説

ツールによっては、アクセスできるデータの期間や量が限定されており、満足に分析を行えないことも考えられます。

ツールを導入する際は自社が行いたい分析をするために必要なデータにアクセスできるかを確認することが重要です。

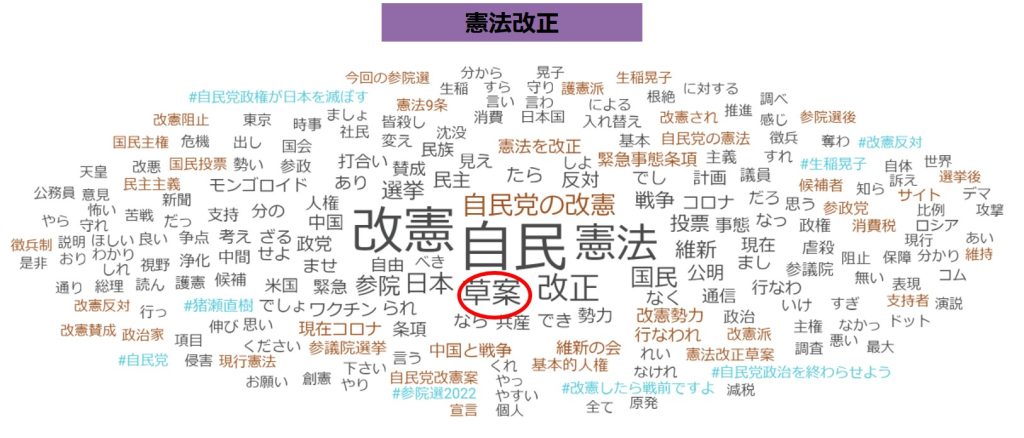

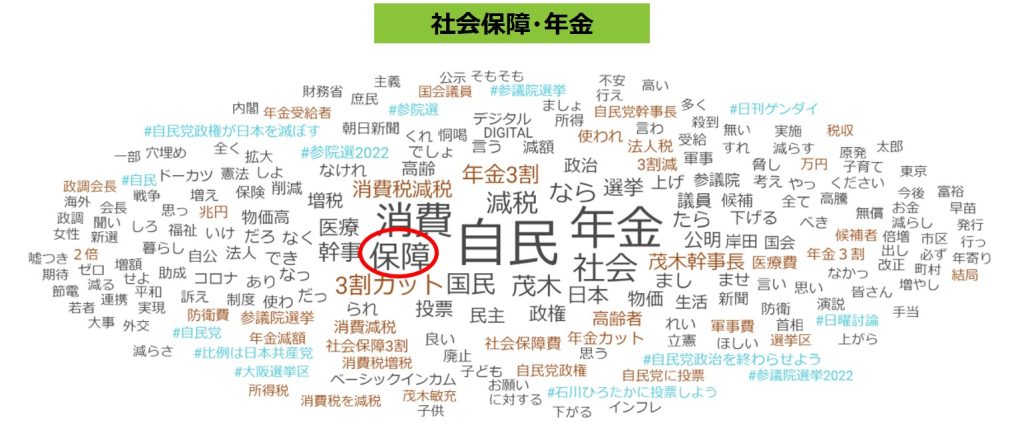

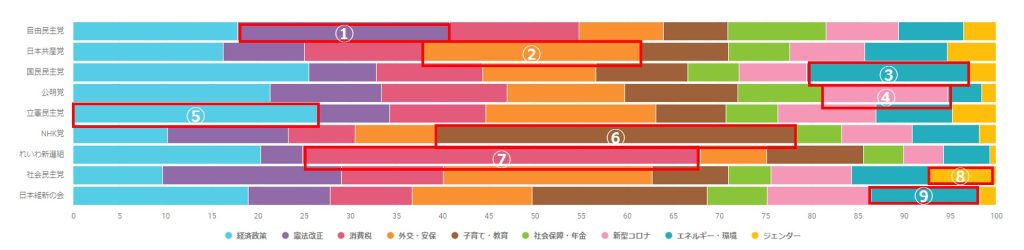

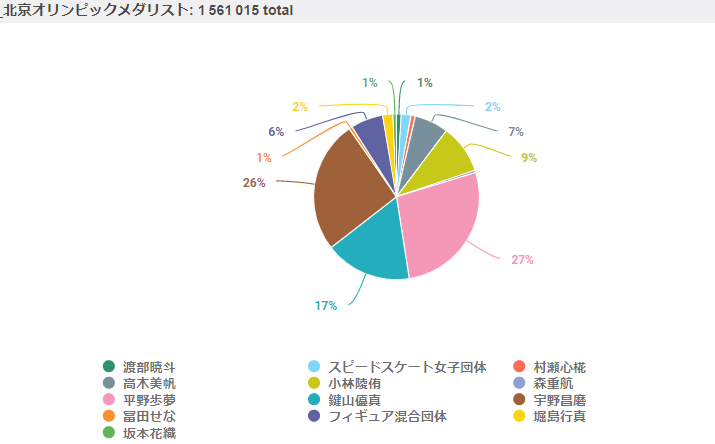

Brandwatchを用いたトレンド分析事例

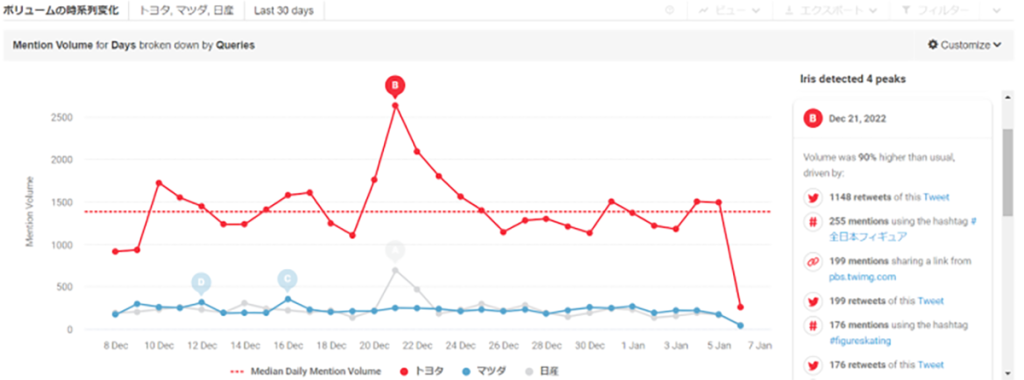

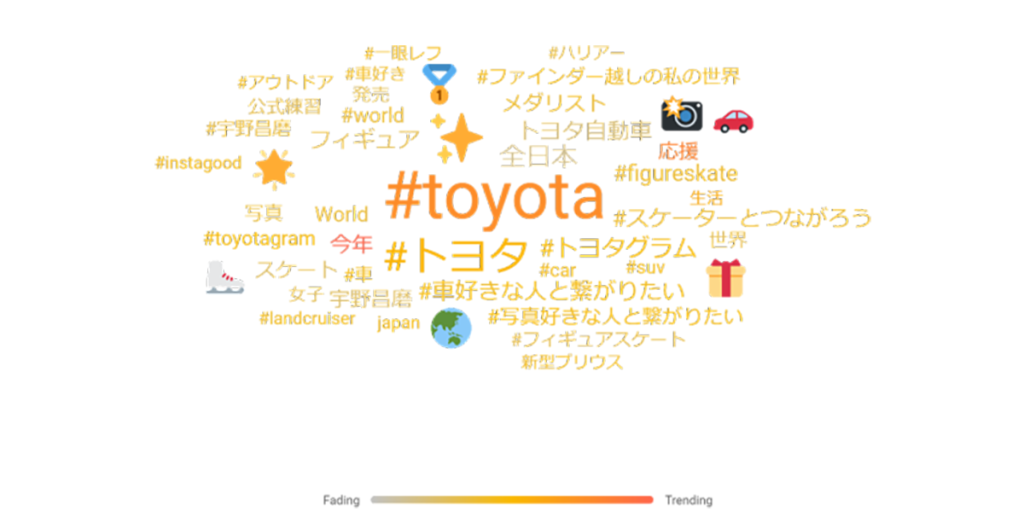

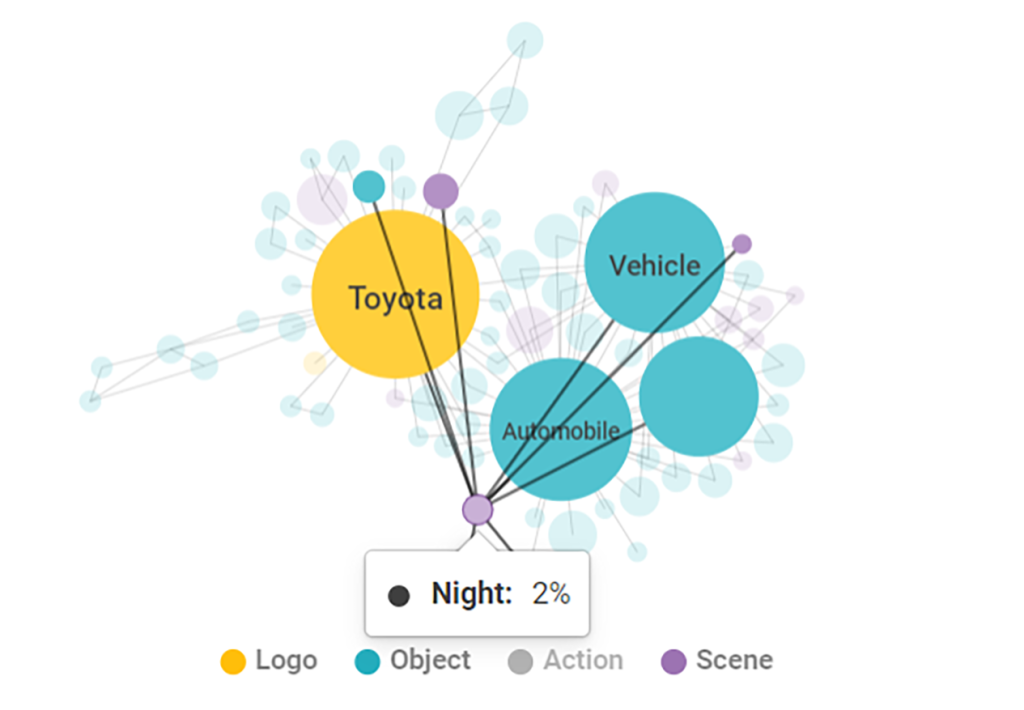

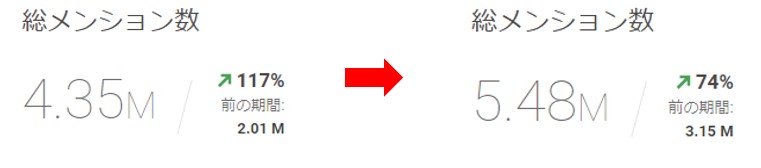

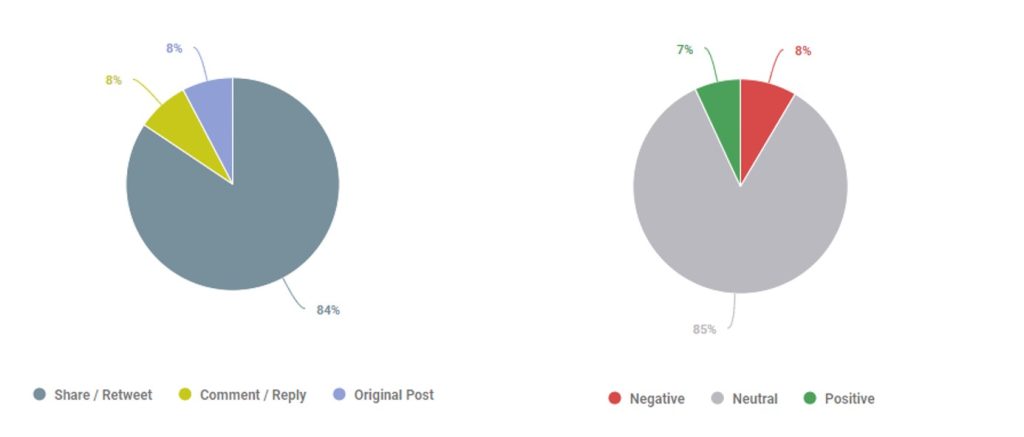

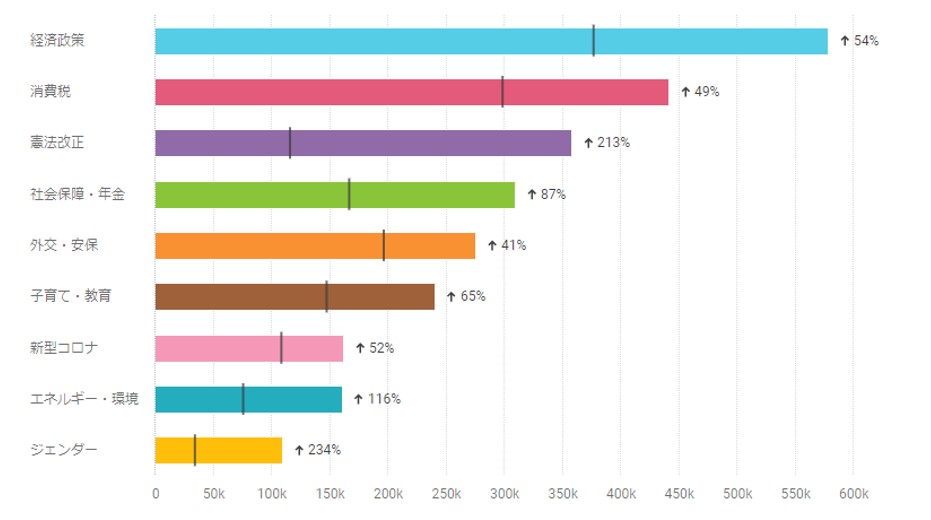

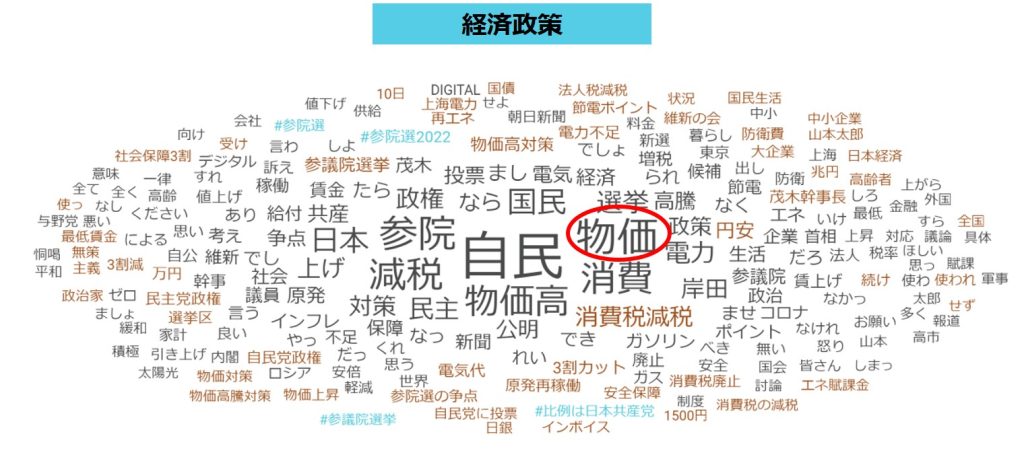

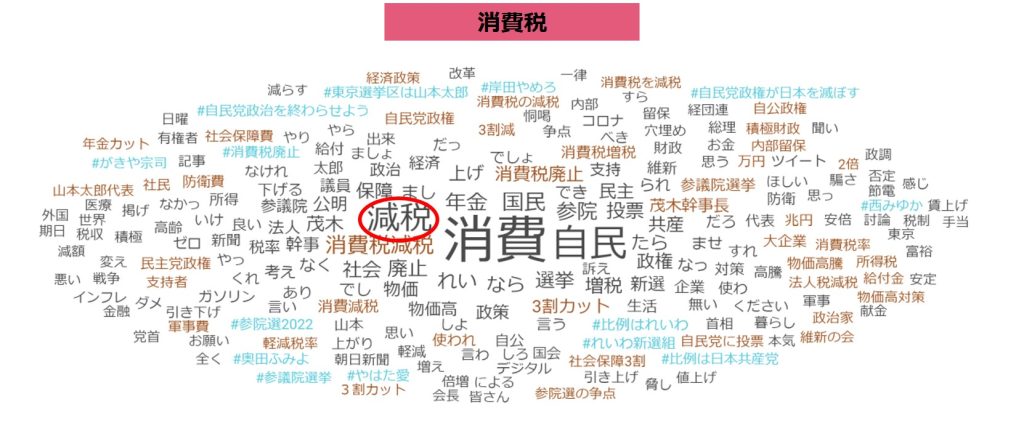

ここでは、トレンド分析に役立つソーシャルアナリティクスツール「Brandwatch」を用いたトレンド分析への活用事例を紹介します。

Brandwatchは、データを活用してユーザー属性ごとに消費者の声を分析できるツールです。

大量のデータをもとにするため、世の中のトレンドを素早く把握でき、情報を構造化して可視化して、トレンドが具体的にどのような状況にあるか確認できます。

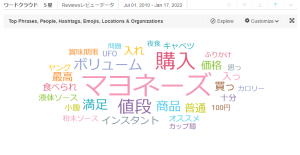

活用事例1.化粧品:リップスティックのトレンド調査

トレンド性(最近よく投稿されているかどうか)を可視化することができ、キーワードは左にあるほどトレンド性が低く、右にあるほどトレンド性が高いことを表しています。

発売当初はマスクにつかない落ちにくさがトレンドとなっていましたが、最近は色に関するキーワードが多く、新発売された限定色への話題がトレンドとなっていることが読み取れます。

分析結果はマーケティングにはもちろん、商品企画にも活かすことができるようになります。

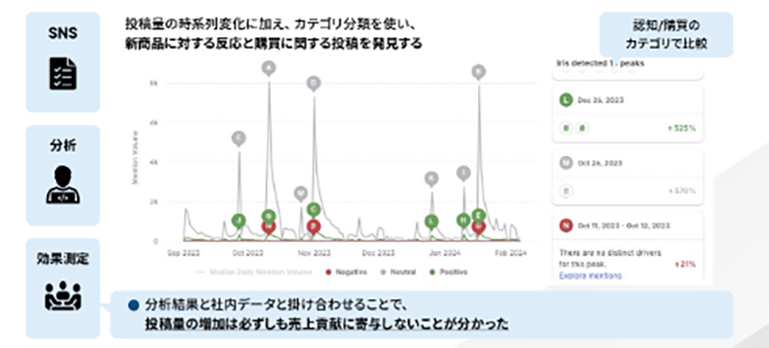

活用事例2.食料品:新商品の反響調査

投稿量の時系列変化に加え、カテゴリ分析を駆使し、新商品への反応と購買に関する投稿を発見することができます。

分析結果と社内データを掛け合わせることで、投稿量の増加と新商品の売上の関係の相関ついて確認することができます。

まとめ

トレンド分析を行えばユーザーのニーズをつかみやすくなり、商品開発やマーケティングを有利に進められます。ツールを活用して効率的にトレンド分析を進めましょう。

Brandwatchは、1.4兆件以上のリアルタイムなデータを活用して分析を進められるツールです。X(旧Twitter)公式パートナーであり、多くの人に活用されています。

属性別に消費者の声を分析するため、自社のターゲットのなかで何がトレンドになっているか分析できます。テキストの分析はもちろん、画像分析も可能です。

ご興味があれば、ぜひ資料もご覧ください。

マーケティングリサーチツール Brandwatchについて

関連資料

・Brandwatch 製品資料

・SNSデータを用いた消費者行動分析

Brandwatchは主なソーシャルネットワークとの公式パートナーです。