メルマガ登録

6月16日に行われたブレインパッドの大規模DXイベント「DOORS-BrainPad DX Conference 2021」。各社のDXに対する取り組み、進め方などを通して日本の企業の皆様にDX推進のヒントをご提供することを目的にした本イベントは、弊社のクライアントでもある5社の豪華ゲストに登壇いただき、盛況のうちにイベントを終えることができました。

各社のセッションでは、それぞれDXを推進するため示唆に富んだヒントを数多くいただけました。一方、事前に示し合わせたわけではないのですが、みなさんが異口同音に共通してお話しされた問題意識・課題意識も多くあり非常に印象的でした。

DOORS編集部では、この”共通項”こそがDXを成功に導くための秘訣ではないかと考え、「DXを前進させるための5つの秘訣」と題した総括記事を執筆しました。ぜひ、ご自身の会社のDX推進の参考にしていただければと思います。

【DXを成功させるための5つの秘訣】

1. DXという言葉を使っていない

2. 徹底的な顧客視点、マーケット視点

3. データはお客様やマーケットの写像

4. 経営者のコミットと戦略がある

5. パートナーと共創しながら進めている

各社のセッションをお聞きして第一に感じたことは、共に「DXをという言葉を社内で使っていない」ということでした。もちろん、りそなホールディングス様のように、東京証券取引所、経済産業省といった第三者機関から「DX銘柄」として選定されているケースや、ヤマト運輸様のように「YDX」という名称で自社のDXの戦略や取り組みを発表されているケースのように、対外的にはDXという言葉を経営戦略の一環として使用していることもあります。しかし社内・グループ内でプロジェクトを推進する際の「掛け声」の言葉としてDXという言葉を意識的に使用していない、あるいは使用する際には厳密に定義して使用しているということを話されていました。

例えば、伊藤忠商事の関川氏は「デジタルとかDXという言葉をなるべく使わないようにしてきた。その代わり実務アクションに一番近い”データ活用”という言葉を使い、データ活用プロジェクトというような形でプロジェクト名に冠をつけて社内浸透をさせてきた」と語っています。安易にデジタルという言葉を定義なく使用することで、「手段が目的化」してしまうことを避けるため、なるべく言葉を正確に丁寧に使いたかったということです。

続いて各社共通していたのは、自社目線ではなく、徹底的に顧客視点・マーケット視点で事象を捉えて行動しているということです。最も象徴的だったのはオルビス小林氏が社長に就任されたと同時に”統合的な顧客体験”の提供のため、チャネル別の組織を一気に廃止したというエピソードです。同社ではこれまで店舗事業部と通販事業部があり、カンパニー制のようにお互いの強みを活かし、独立して運営をしていました。しかしその結果、店舗で推す商品とカタログの表紙を飾る商品が全く違うなど、オルビスブランドの価値が顧客に正しく伝わらないということが起こっていました。これについてオルビス小林氏は「それぞれ個別最適しているためオペレーション上は生産性が高いのですが、これは、全然顧客視点じゃない。チャンネル視点であり、メーカー視点であり会社視点。社長就任を機に、店舗事業部と通販事業部を一気に統合しました」と語っています。事業部の統合と言葉で書くのは簡単ですが、おそらく大きな抵抗があったはずです。それでも顧客視点にこだわり、ここまで大胆な変革を実行できたはトップならではの意思決定だと思います。

顧客の購買行動の例として「通販でトライアルセットやサンプルを取り寄せたが、いろいろ質問したいから会社帰りに駅ビルに入っている店舗に寄って、サンプルを触りながら美容部員の話を聞いてみた。結果、納得して買おうと思ったが、今日は荷物が多いし化粧水や水物は重いため、帰りの電車の中でスマホで買おう」という顧客から見て”当たり前”な購買行動を実現したのは、徹底的な顧客視点があったからこそだったのです。

徹底的な顧客視点での改善アプローチや顧客への提案・レコメンドを「会えないお客様」に対して実行しているケースがりそなホールディングス様。1600万人もの個人口座を抱えているものの、銀行の支店などフィジカルな接点で「会えるお客様」は全体の1割。残る9割の「会えてないお客様」に対して、デジタルを活用し銀行営業店でできることとほぼ同様の機能・おもてなしを目指して開発されたのが「りそなグループアプリ」です。

お客様からのアクセス状況は当然ログデータとして蓄積されていきます。お客様がいつ、どのページをどれだけ閲覧してその結果どんなアクションを行ったのか。あるいはアプリからのレコメンド・オファーに対して、閲覧やアクションを行ったのか、アクションしたのはどんな属性・特性を持つユーザだったのかがデータとして蓄積されています。この「お客様の写像」ともいえるログデータを精緻に分析することで、アプリ自体の改善や、どのお客様へどのオファーを提示すべきかの判断やその精度向上をPDCAサイクルを回しながら行っています。結果、アプリのアップデート数も75回を超え、改善項目数は700回以上。取引効果も2倍に増えビジネスインパクトを与えるほどになっています。

アプリの改善や顧客へのオファーについては担当者の勘やセンスで行うことはせず、”データと対話した結果の意思決定”に基づいて改善可否を判断・実行されています。この一連の過程について、同社の伊佐氏は「データは嘘をつかない」「データから表情を読み取れるようになってきた」という言葉で表現していました。

今回のカンファレンスのテーマは「経営者の隣にデータサイエンスを。」と定めました。今回登壇いただいた登壇者のDX推進スタイルはさまざまですが、皆、経営に関与する方々です。自ら率先してDXを推進する代表取締役社長や、データ活用の戦略立案からデータガバナンスまでを統括するCDO(Chief Data Officer)、DXの企画立案からデータ分析部門、新設したカスタマーサクセスを統括する執行役など。タイプや役割はそれぞれ異なりますが、各社共有しているのはDXに対して経営者の強いコミットメントがあることでした。そして全社的な戦略に基づき、DXを担当する経営者自らがデジタルの戦略を描き、自分の役割と権限の元で関連部署や協力者を巻き込みながら、地道に、また着実に変革を進めている姿が印象的でした。

なお、ZホールディングスのGCDO(Group Chief Data Officer)の佐々木氏は、前身のヤフー株式会社でCDOになった経緯をこのように話しています。「CDOの必要性については僕が提案しました。当時の社長の宮坂さんが”ヤフーはデータの会社になる”と宣言したときに、だったらデータガバナンスやデータ利活用について専任でやる人がいた方がいいんじゃないですかと。」これについても、データの重要性を強く認識している企業だからこそできたエピソードと感じました。

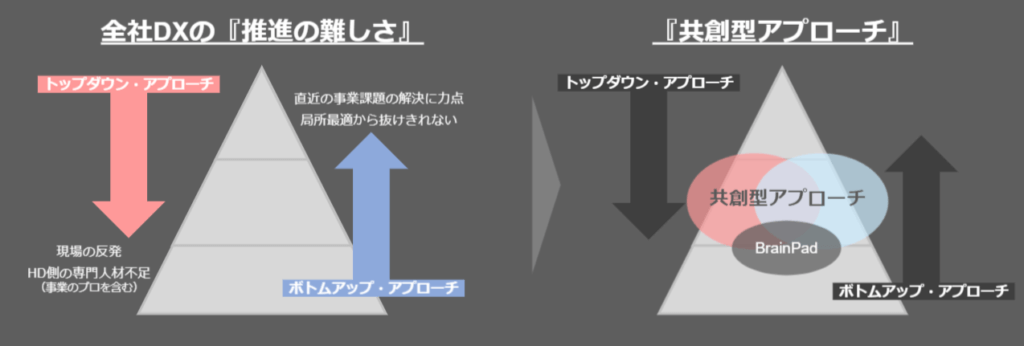

各セッションでは、「内製化」というキーワードが頻繁に語られました。時間をかけてでも内製化を目指すべきか、はたまた戦略は自社で立案したとしても、餅は餅屋で分析や開発など切り出せる部分は外部に委託すべきなのか、そもそも内製化の定義とは、などさまざまな議論がなされました。

共通した解としては、企業はまず戦略という自社の”意志”を持ち、その意志に共感し、伴走できるパートナー企業を定め、進めていくのがベストということでした。パートナー企業は必要なケイパビリティを持っていることはもちろん大前提ですが、受発注関係を超えて、クライアントに寄り添いながら課題を共に解きにいく姿勢が求められているのだと感じました。

例えばオルビスの小林氏は「お客様、消費者、生活者が変化してくるので、専門領域に関しての知見の全てをキャッチアップしてアップデートしていくのは一つの会社では無理。単体での分析作業だけなら外部に委託できるかもしれないが、戦略策定の部分から寄り添いながらPDCAを一緒に回していく事業・マーケティングに造詣の深い伴走型のパートナーは未来永劫必要です。」と述べていました。

ここまで主に企業視点でのDX成功の秘訣について述べてきました。なお今回のDOORSカンファレンスでは各クライアント企業との対談に加え、クロージングトークでは日経BP社の戸川氏を交えて対談を実施。

戸川氏は「日経ITイノベーターズ」やDXを推進する企業のキーマンへの数多くの取材を通じて、DXの”今”の課題を、俯瞰的・横断的に最も把握されている一人です。

この戸川氏に最近のDXのトレンドの変化について伺ってみたところ「DXという分野で起きている一番の変化は、データ活用人材を増やそう、人材に投資しようという会社がものすごい勢いで増えていること」という答えが返ってきました。

これまでのDXの課題は、2018年に経産省から出された「DXレポート」の中の所謂「2025年の崖」が象徴するように、レガシーITの刷新と戦略的IT投資、つまり、「ITシステムの問題」に焦点があてられてきました。その後、2021年の年末に発表された「DXレポート2(中間報告)」では、DXの本質は「変革できる組織・カルチャー」づくりへと提言の要旨がシフトチェンジ。つまりITシステムの問題から、組織や企業文化刷新の問題へと論点がアップデートされました。

そしてその企業文化の刷新においては、経営トップのコミットメントも必要ですが、社員一人一人のデジタルやデータ活用に対するリテラシーや知識、ノウハウの習得が必要な時期に差し掛かっているのだということを強く感じました。ITと人材の両輪への投資、そしてそれを強力に推進するトップの意志と、経営に寄り添い支える良いパートナー企業、これがDXを成功に導く必要不可欠なピースだと今回のカンファレンスを通して強く感じました。

※DXの定義や意味をより深く知りたい方はこちらもご覧下さい

【関連】「DX=IT活用」ではない!正しく理解したいDX(デジタル・トランスフォーメーション)とは?意義と推進のポイント

この記事の続きはこちら

【前編】伊藤忠商事が掲げる「次世代商人とDX」 ~DOORS BrainPad DX Conference 2021~ #Key Session

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説