メルマガ登録

最終更新日:2023.11.17

※本記事は、ブレインパッドが運営する人工知能ブログ「+AI」に掲載されている記事の転載版になります。

現在、人工知能(AI)は人びとの生活や産業に革新をもたらす技術として世界中で注目されています。本ブログではこれからビジネスにAIを活用する方に向けて、ブレインパッドの入社1年目が先輩社員から学んだAIの“基礎”を連載形式でお届けします。第2回目は「人工知能(AI)の歴史」をわかりやすく解説します。

ニュースや新聞で見ない日はない人工知能(AI)。一方「AIは本当にビジネスに活用できるのか」「過去にもAIって話題になったものの結局何も変わらなかったじゃないか」「所詮一過性のブームではないか」と思っている人も多いでしょう。

連載第2回目の今回はAIの歴史を振り返りながら、そうした疑問に答えていきます。端的に言うと、今起きているAIの盛り上がりは過去のそれと「すでに実社会に数多く実装されている」という点で大きく異なります。では、果たしてAIはどのような発展を遂げてきたのか、半世紀以上にわたるAIの歴史を辿りながら学んでいきましょう。

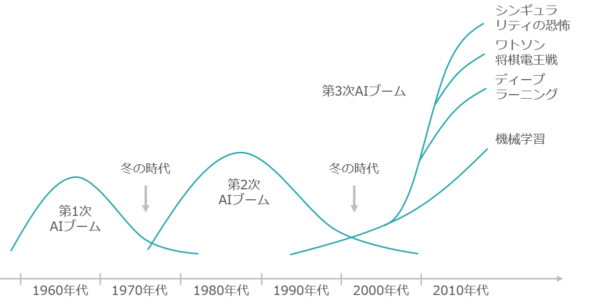

これまでの歴史を振り返ると、AIは「ブーム」と「冬の時代」を繰り返してきました。約60年に及ぶAI研究の歴史において3回のブームがありますが、それらは決して断絶したものではありません。過去に研究・開発された技術や概念が受け継がれ、それらがもとになって今日のブームが起こっているのです。

第一次AIブームは、1950年代後半~60年代に起こりました。

世界初の電子コンピュータ ENIAC(エニアック)誕生から10年。1956年に開催されたダートマス会議でロックフェラー財団に出された提案書において、人間の問題解決能力を真似するよう設計されたプログラム「Logic Theorist」に、初めて「Artificial Intelligence(AI)」という言葉が用いられたとされています。この時を「AIの誕生」とするのが一般的です。「Logic Theorist」を開発したAllen NewellとHerbert Simon、それをAIと呼称したJonh McCarthy、会議を組織したMarvin Minskyらは、その後、初期のAI研究おいて中心的な役割を担いました。

それ以前にも、1947年のロンドン数学学会で、Alan TuringがAIの概念を提唱しています。Alan Turingは、第二次世界大戦中にドイツ軍の暗号エニグマを解読しました。映画『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』でその名を知っている方も多いのではないでしょうか。ちなみに、2016年には、ブレインパッドグループMynd社のチーフサイエンティストが、同学会のSenior Berwick Prizeを受賞しています。

その後、概念が提唱されAIという言葉が用いられるようになった第一次AIブームの頃には、AIはやがて実現されるという楽観的な見方をする研究者もいました。1965年には、Herbert Simonが「20年以内に人間ができることは何でも機械でできるようになるだろう」と唱えています。

第一次AIブームの中心は、「探索」と「推論」の研究でした。

探索とは、最初に与えられた状態から、目的の状態に至るまでの状態の変化を、場合分けを行いながら探し出すことです。推論とは、既知の知識をもとに、未知の事柄を推し量り、答えを導くことです。

「探索」と「推論」を用いた一例として、オセロがあります。まず、コンピュータにオセロの基本的なルールのみをインプットします。そして、白黒2枚ずつ置かれたゲーム開始の状態(最初に与えられた状態)から勝利(目的の状態)に至るまでを、あらゆる打ち手を試行錯誤しながら(場合分け)探っていきます。そして、ゲームを進める毎に、勝利に辿り着くためにはどこにコマを置くのが良いかを推し量っていきます。

このように場合分けを繰り返し、既知の知識を組み合わせながら目標を達成するために必要な事柄を推し量ることが「探索」と「推論」のポイントです。

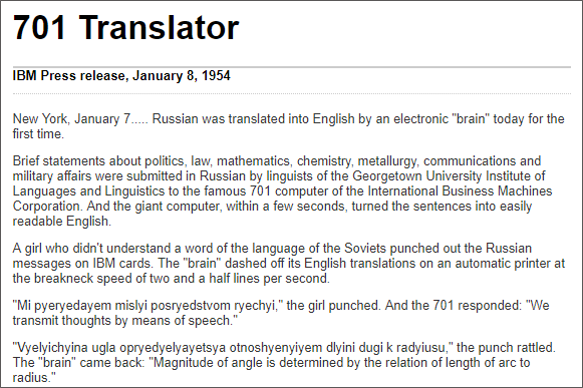

またこの頃、冷戦下の米国ではソ連の言葉を翻訳するために、自然言語処理による機械翻訳に多額の投資がされました。

しかし、英語で書かれた聖書の一文

”The spirit is willing, but the flesh is weak. “(心は勇んでも肉体が弱ると何もできない)

をロシア語に翻訳し、再び英語に戻すと

”The whisky is strong, but the meat is rotten.”(ウィスキーは強いが肉は腐っている)

と意味がおかしな文章になってしまうなど、結果は実用に堪えないものでした。

当時は解きたい問題を探索・推論の形で正確にプログラムに記述できれば、コンピュータはそれに従って処理をすることが出来ました。しかしこの探索と推論のアプローチだけでは、「トイ・プロブレム(おもちゃの問題)」と呼ばれるゲームのような問題しか扱えず、複雑な現実世界の問題は解けませんでした。1966年には、米国政府が「機械翻訳は今すぐ成果が得られるものではないこと」と記述したALPACレポートを出したことも相まって、AIへの期待感は失われ、第一次AIブームは終焉を迎えました。

AI研究は、長らく批判と資金縮小に晒されていましたが、1980年代になると再び勢いを取り戻し、第二次AIブームが到来しました。

第二次AIブームの中心を担ったのは、「知識」でした。第一次AIブームにおける「複雑な現実世界の問題を解けない」という課題に対し、現実世界の知識(情報)を機械に大量にインプットすることによって、解決を図りました。

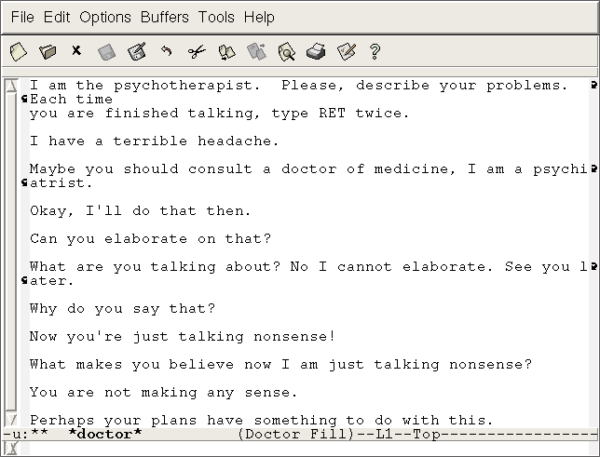

そのきっかけとなったのは、ELIZA(イライザ)という対話システムです。人間が「A」と言ったら「α」と返す、といったように対話のルールを記述することで、あたかも人間と会話しているように見えるプログラムです。これは、今日のチャットボットやSiri、スマートスピーカーの先駆けといえます。

そして、この時代を象徴するものの一つが、エキスパートシステムです。エキスパートシステムとは、ある専門分野の知識を大量にインプットし推論を行うことにより、専門家のように振る舞うプログラムのことです。有名な例として、伝染症血液疾患を診断するMYCIN(マイシン)があります。

しかし、エキスパートシステムには大きな課題がありました。

その1つが、インプットする知識量の多さです。

当時のコンピュータは、必要な知識を自ら収集して蓄積することは出来なかったため、必要な知識は全て人の手でインプットしなければなりませんでした。インプットする知識を専門家からヒアリングするのにも膨大なコストを要しました。

また、エキスパートシステムは高度な専門知識が求められる限られた分野では力を発揮したものの、一般常識などを必要とする「あいまいな問い」に答えることは困難でした。1984年には、人間が持つあらゆる知識を集めた巨大なデータベースを構築するCyc(サイク)プロジェクトも始まりましたが、なんと30年以上たった今も未だ完成していません。

その他にも、膨大な量の知識を単にインプットするだけではなく、コンピュータにとって処理しやすい、言い換えれば、意味を正しく理解できるように表現することも大きな障壁となりました。AIの知識表現における大きな難問として挙げられるのが、「シンボルグラウンディング問題」と「フレーム問題」です。

「シンボルグラウンディング問題」とは、記号(シンボル)を実世界の意味と結びつけられない(グラウンディング)という問題です。

「りんご」を一度も見たことがない人は、「りんご」という記号(文字列)を与えられただけでは「りんご」が一体何なのかを理解できません。さらにコンピュータにおいては「青りんご」という記号を与えられただけでは、それは単なる記号の羅列に過ぎないため、それが「青いりんご」を指すとは理解できないのです。

「フレーム問題」とは置かれた状況を理解し、枠(フレーム)を適切に設定し、関係ある知識だけを選び出すことが難しいという問題です。以下は、この難問について説明した、哲学者Daniel Dennetの思考実験(Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI.)を要約したものです。

人間の代わりに危険な作業をする人工知能搭載ロボット1号機R1は、時限爆弾が仕掛けられた部屋の中に入り、貴重な美術品を運び出すよう指令を受けました。R1は、無事美術品を運び出せたものの、美術品が載った台車に爆弾が取り付けられていたことに気づかず、爆弾も一緒に運び出してしまいました。

その問題を踏まえて改良されたロボット2号機R1-D1は、目的を遂行するにあたって副次的に発生する事柄を推論する機能を追加しました。しかし、R1-D1が部屋に入ると、「台車を動かしても天井は落ちないか」「部屋の壁の色は変わらないか」「壁に穴が空かないか」などとあらゆることを推論しているうちに、爆弾は爆発してしまいました。

この例は、人間が無意識に行っている知識(情報)の取捨選択をコンピュータが行うことの難しさを示しています。

このように、コンピュータが知識を獲得することの難しさを、AI研究の分野では「知識獲得のボトルネック」と呼びます。こうした限界から第二次AIブームは下火となり、再び冬の時代を迎えました。

2010年代になると再びAIへの期待が高まり、現在も続く第三次AIブームに突入しました。

ブームの背景には「データ量の増大」「計算資源の進化」「アルゴリズムの進化」がありました。詳しくは第1回「人工知能(AI)とはなにか」で説明していますので、もっと知りたい方は是非ご覧ください。

とりわけ、アルゴリズムの進化の一つである「ディープラーニング」の登場は、AI研究にブレイクスルーを起こしました。第二次AIブームの一つの大きな課題は、インプットした情報の中から「どの特徴に注目して適当な情報を使えば良いのか」を機械が判断することができない点にありました。その注目すべき特徴を機械学習の世界では「特徴量」といいます。そしてディープラーニングは、状況に応じた適当な特徴量を機械が自ら選び出すことを可能にしつつあり、これにより一気にAI研究は加速しています。

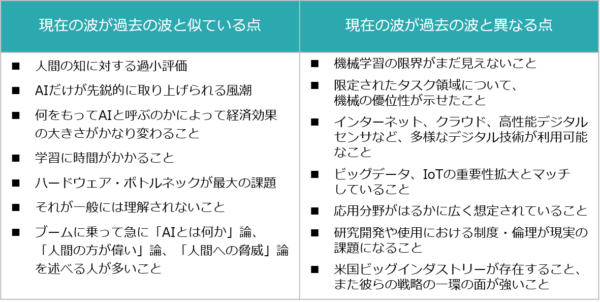

人工知能ブームは3度目ですが、過去のブームとは異なった大きなうねりが起きていることが語られています。冒頭でも述べました通り、その大きな違いは「実社会にすでに数多く実装されている」点にあります。

政府の人工知能技術戦略会議議長である安西祐一郎氏は、過去のブームと今回のブームについて以下のように語っています。ここから分かる通り、今回のAIブームはまだまだ課題もあるものの、単なる一時の流行ではなく、まさに今大きな変革期にあることが伺えます。

実社会での活用事例として、今年5月のGoogleの開発者向けカンファレンス「Google I/O 2018」で発表されたGoogleアシスタントの新機能「Google Duplex」があります。披露されたのは、ユーザーの代わりに店舗へ電話予約をしてくれる機能。以下のデモ映像では、ユーザーがGoogleアシスタントに美容室の予約を頼むと、連絡先にある番号に電話をし、相手の反応に自然に受け答えをしながら予約を取る様子がわかります。

Keynote (Google I/O ’18) / YouTube

その他にも、AIは皆さんご存知のコンピュータ囲碁プログラム「AlphaGo(アルファ碁)」や医療、金融、検索エンジン、広告配信、ロボットなど様々な形で社会に実装されています。最先端のAI活用事例については、次回詳しく紹介していきます。

*****

連載第2回目となる今回は、「人工知能(AI)の歴史」について見ながら、過去のブームと現在のAIの興隆の違いを学んでいきました。

次回は「トップ企業に見る人工知能(AI)活用の取り組み」について、次々回は「人工知能(AI)をめぐる国の政策動向」について学んでいきます。

・ Andreessen Horowitz社 Webサイト「AI, Deep Learning, and Machine Learning: A Primer」

・IBM 701 Translator

・総務省(2016)「平成28年度版 情報経済白書」

・東洋経済特別編集(2016)「ビジネスパーソンのための 決定版 人工知能 超入門」東洋経済新報社

・韮原祐介(2018)「いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本」株式会社インプレス

・松尾豊(2015)「人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの」KADOKAWA

あなたにオススメの記事

2023.12.01

生成AI(ジェネレーティブAI)とは?ChatGPTとの違いや仕組み・種類・活用事例

2023.09.21

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?今さら聞けない意味・定義を分かりやすく解説【2024年最新】

2023.11.24

【現役社員が解説】データサイエンティストとは?仕事内容やAI・DX時代に必要なスキル

2023.09.08

DX事例26選:6つの業界別に紹介~有名企業はどんなDXをやっている?~【2024年最新版】

2023.08.23

LLM(大規模言語モデル)とは?生成AIとの違いや活用事例・課題

2024.03.22

生成AIの評価指標・ベンチマークとそれらに関連する問題点や限界を解説