「顧客ロイヤリティを上げるには何をすればいいのだろうか?」

「ただ顧客満足度を上げればいいわけではないと聞くが、具体的にどう違うのか?」

このような疑問をお持ちかもしれません。

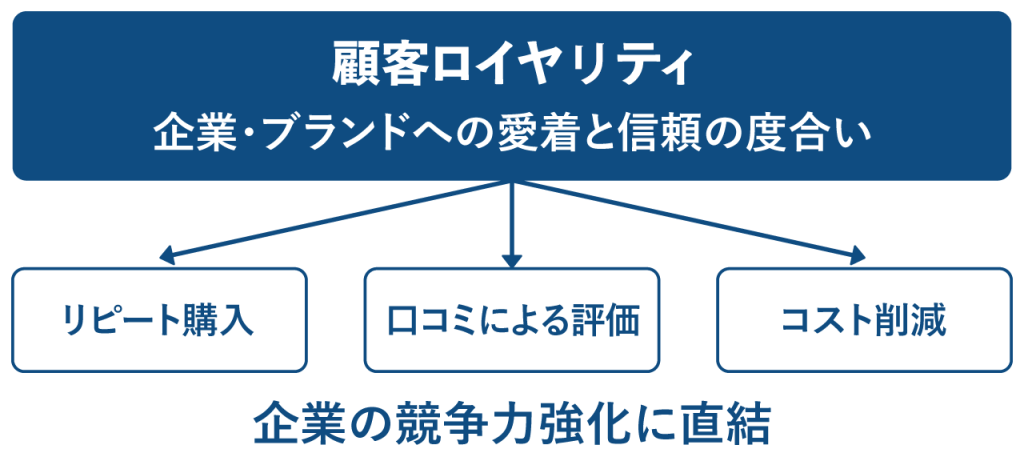

顧客ロイヤリティとは、ある企業やブランドに対して顧客が抱く愛着や信頼の度合いを指す概念です。

顧客ロイヤリティが高いほど、顧客は繰り返しその企業から商品を購入したり、サービスを利用したりする可能性が高くなります。

顧客ロイヤリティを高めることは、リピート購入や口コミによる売上向上、コスト削減など、企業の競争力強化に直結します。

本記事では、顧客ロイヤリティの本質を理解し、データの力を活用して戦略的に高めていく方法を解説します。

最後までお読みいただくと、顧客ロイヤリティの本質を深く理解し、自社の顧客との絆を強化するアクションプランを描けるようになります。顧客の心をつかみ、長期的な関係を築くためにお役立てください。

目次

- 顧客ロイヤリティとは何か?その本質を理解する

- 顧客ロイヤリティを理解する2つの側面:心理と行動

- 顧客ロイヤリティを可視化する主要指標とその活用方法

- データの力で顧客ロイヤリティを高める実践手法

- 顧客ロイヤリティを高める4つの具体的な取り組み

- まとめ

1. 顧客ロイヤリティとは何か?その本質を理解する

まずは、顧客ロイヤリティとは何か、基本概念から確認していきましょう。以下のポイントを解説します。

1. 顧客ロイヤリティとは顧客が抱く愛着や信頼の度合い

2. 顧客ロイヤリティの構成要素

3. 顧客満足度と顧客ロイヤリティの違い

4. 顧客エンゲージメントとの相互作用

1-1. 顧客ロイヤリティとは顧客が抱く愛着や信頼の度合い

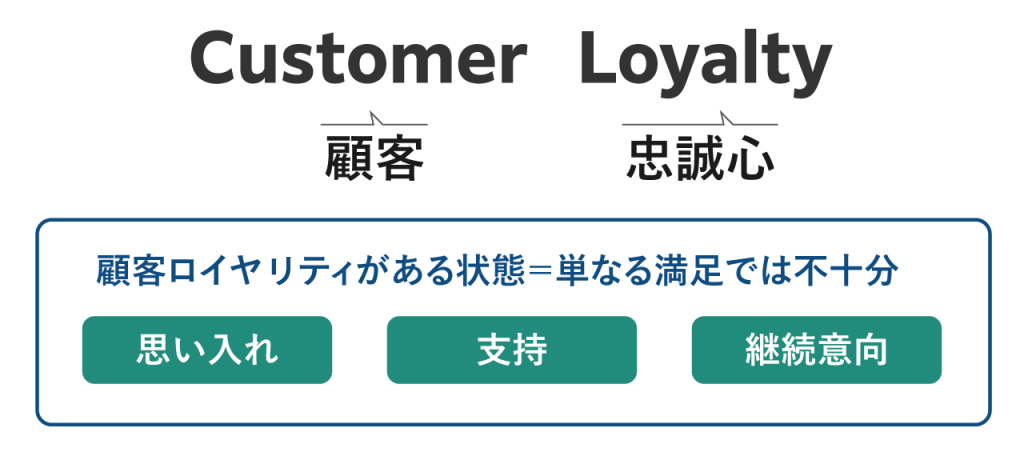

冒頭でも触れたとおり、顧客ロイヤリティとは、ある企業やブランドに対して顧客が抱く愛着や信頼の度合いです。

ロイヤリティ(loyalty)は「忠誠心、誠実、忠義」といった意味であり、このニュアンスを捉えると顧客ロイヤリティを理解しやすくなります。

“顧客ロイヤリティがある状態” は、単に商品やサービスに満足しているだけでは不十分であり、企業やブランドに対する思い入れ、支持、継続意向が鍵となります。

1-2. 顧客ロイヤリティの構成要素

もう少し詳しく、顧客ロイヤリティの構成要素を見てみましょう。

【顧客ロイヤリティの構成要素】

・感情的な結びつき:ブランドに対して特別な思い入れや愛着を持ち、親近感を抱いている状態です。感情移入が起こっている証拠であり、ブランドとの深い絆があることを示します。

・積極的な推奨意向:満足度が高いだけでなく、他者にブランドの良さを伝えたいという意欲が湧いている状態です。自発的な口コミ行動は、高いロイヤリティ心理の表れといえます。

・長期的な継続意向:一時的な満足ではなく、将来にわたってブランドを利用し続けたいと願っている状態です。価格や品質以上に、ブランドへの情緒的なつながりを重視しているからこそ生まれる心理です。

・ブランドとの一体感:自分とブランドとの間に運命的な結びつきを感じ、切っても切れない関係にあると認識している状態です。ブランドの成功や失敗を我が事のように捉える当事者意識も特徴的です。

・他ブランドへの乗り換え抵抗感:競合他社から魅力的な提案があっても、簡単には乗り換えようとは思わない状態です。現在のブランドとの関係性を大切にしようとする心理が働いているためです。

上記のような要素を含有した顧客心理を「顧客ロイヤリティ」といいます。

1-3. 顧客満足度と顧客ロイヤリティの違い

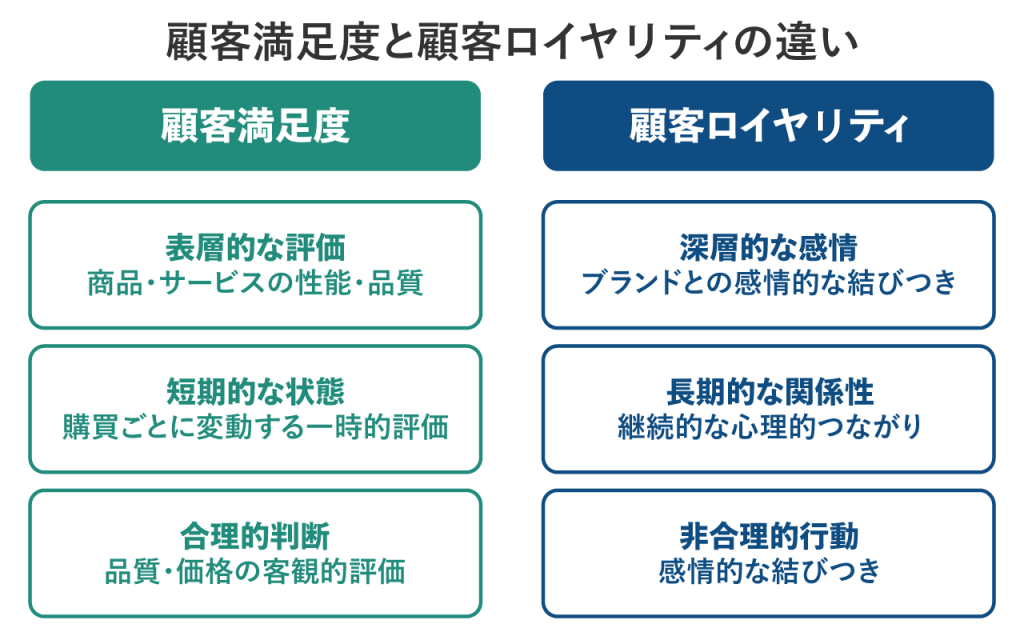

顧客ロイヤリティとよく比較されるのが「顧客満足度」です。

商品やサービスへの満足度は重要ですが、それだけでは真のロイヤリティは生まれません。

満足度が高くても、他ブランドへ乗り換える顧客は少なくないためです。ロイヤリティの高い顧客は、多少の不満があっても乗り換えようとはしません。

【満足度とロイヤリティの関係性】

・表層的な評価 vs 深層的な感情:満足度は商品やサービスの性能・品質など表層的な評価が主ですが、ロイヤリティはブランドに対するより深層的な感情に根差しています。

・短期的な状態 vs 長期的な関係性:満足度は購買のたびに変動する一時的な状態ですが、ロイヤリティは企業との長期的な関係性の中で形成される継続的な心理です。

・合理的判断 vs 非合理的行動:満足度は品質や価格など合理的な判断基準に基づきますが、ロイヤリティはかならずしも合理的とは限りません。むしろ非合理的ともいえる感情的な結びつきによって特徴づけられます。

上記の違いから、ロイヤリティの構築には、品質や価格に対する満足感だけでなく、ブランドの世界観や価値観への共感、ブランドとの一体感の醸成が不可欠であることがわかります。

1-4. 顧客エンゲージメントとの相互作用

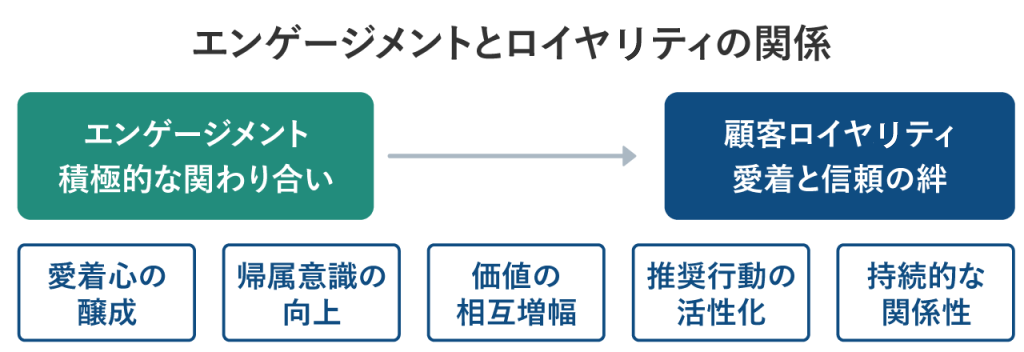

一方、顧客ロイヤリティを考えるうえで欠かせないのが、エンゲージメントの概念です。

エンゲージメントとは、顧客とブランドとの積極的な関わり合いを指します。

【エンゲージメントがロイヤリティに及ぼす影響】

・ブランドへの愛着心の醸成:顧客がブランドと積極的に関わっていくと、そのブランドに対する愛着心が高まります。インタラクション(顧客とブランドのやりとり)を重ねるたびに、ブランドとのつながりを実感するからです。

・帰属意識の向上:エンゲージメント行動を通じて、顧客はブランドコミュニティの一員としての意識を強めます。そのブランドに帰属しているという感覚は、ロイヤリティの基盤となります。

・ブランド価値・顧客価値の相互増幅:エンゲージメントが活発な顧客は、ブランドの価値共創者としての役割を担います。顧客自身の経験価値が高まると同時に、ブランド価値の向上にも貢献するのが特徴的です。

・推奨行動の活性化:高エンゲージメント顧客は、そのブランド体験を周囲と共有したいと願います。ブランドの魅力を自ら発信し、新規顧客の獲得を後押しする伝道師的な存在となり得ます。

・持続的な関係性の構築:エンゲージメントの積み重ねがあるからこそ、ロイヤリティも持続します。エンゲージメントを通じて培われた情緒的な絆は、一朝一夕では崩れないものだからです。

エンゲージメントの促進は、顧客ロイヤリティのさらなる深化につながります。顧客との接点を多様化し、ブランドとの関わり方を充実させるエンゲージメント施策は、顧客ロイヤリティを高めます。

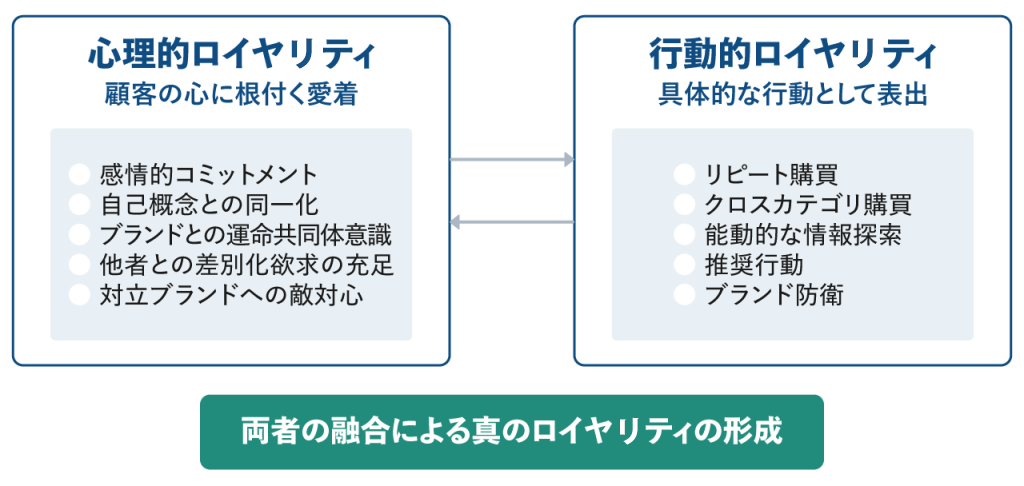

2. 顧客ロイヤリティを理解する2つの側面:心理と行動

さらに顧客ロイヤリティを深く理解するためには、「心理的ロイヤリティ」と「行動的ロイヤリティ」に分けて捉える考え方が役立ちます。

心理的ロイヤリティと行動的ロイヤリティは、相互に作用し合いながら真のロイヤリティを形作ります。

1. 心理的ロイヤリティ:顧客の心に深く根付くブランドへの愛着

2. 行動的ロイヤリティ:リピート購入や推奨行動に現れる顧客の支持

2-1. 心理的ロイヤリティ:顧客の心に深く根付くブランドへの愛着

心理的ロイヤリティとは、顧客の内面に形成されるブランドに対する強い愛着心や好意的な態度を指します。機能的ベネフィットを超えて、ブランドそのものに対して特別な感情を抱いている状態です。

【心理的ロイヤリティの特徴】

・感情的コミットメント:当該ブランドに対して深い情緒的つながりを感じており、ブランドを応援したいという意欲が強くはたらいている状態です。単なる取引関係を超えた強固な絆が形成されています。

・自己概念との同一化:ブランドのアイデンティティやイメージが自分自身のアイデンティティと重なり合っていると感じられる状態です。ブランドが体現する価値観を自分の価値観として内面化しています。

・ブランドとの運命共同体意識:ブランドと顧客との間に一心同体とも言うべき運命的なつながりを感じている状態です。ブランドの盛衰を我が事のように捉え、当事者意識を持って接する心理状態です。

・他者との差別化欲求の充足:ブランドを通じて自己表現欲求を満たし、他者との差別化を図れていると実感している状態です。「自分らしさ」を体現する手段としてブランドを位置付けています。

・対立ブランドへの敵対心:ライバルブランドを自分の敵対勢力と見なし、心理的に拒絶する状態です。当該ブランドへのシンパシーが強いあまり、競合ブランドを受け入れがたいと感じています。

心理的ロイヤリティは態度的要素であり、顧客の内面で静かに根付いているものです。これを具体的な行動に結びつけ、目に見える形で顕在化させることは、顧客ロイヤリティ向上のひとつのポイントとなります。

2-2. 行動的ロイヤリティ:リピート購入や推奨行動に現れる顧客の支持

行動的ロイヤリティとは、リピート購入や口コミといった顧客の実際の行動に表出するブランドへの支持を意味します。潜在的な心理状態を行動に移し、ブランドへの貢献度を高めている状態を指します。

【行動的ロイヤリティの特徴】

・リピート購買:当該ブランドの製品やサービスを繰り返し購入し、他ブランドへの乗り換えを拒む行動です。多少の値上げがあっても、当該ブランドに留まり続けようとする姿勢があります。

・クロスカテゴリ購買:当該ブランドが展開する複数のカテゴリの製品を買いそろえる行動です。ブランドが手掛ける新たな領域の製品も積極的に試そうとする意欲の高さがあります。

・能動的な情報探索:当該ブランドに関する情報を自発的に収集しようとする行動です。新製品情報や キャンペーン情報をいち早くキャッチし、アップデートしようとします。

・推奨行動:当該ブランドの良さを周囲に積極的に伝播しようとする行動です。他者にもこの魅力を分け与えたいという利他的な動機に基づいて行動しています。

・ブランド防衛:当該ブランドが批判にさらされたときに、擁護しようとする行動です。ブランドを脅かす存在に対して立ち向かい、ブランドの正当性を訴求しようとします。

行動的ロイヤリティはブランドにとって直接的なメリットをもたらすものであり、企業業績を押し上げる原動力となります。心理面と行動面のロイヤリティをリンクさせる仕組みを整備すれば、ブランド力の向上につながります。

心理的ロイヤリティと行動的ロイヤリティは、互いに影響を及ぼし合いながら、真のロイヤリティを形成していきます。両者が高次元で融合したとき、強固な顧客・ブランド関係が生まれるのです。

3. 顧客ロイヤリティを可視化する主要指標とその活用方法

顧客ロイヤリティを向上させるには、その現状を可視化し、施策の方向性を定める必要があります。ここでは、顧客ロイヤリティに関わる3つの重要指標について解説します。

1. 顧客推奨度(NPS)による顧客ロイヤリティの現状把握

2. RFM分析が明らかにする優良顧客の特定と行動パターン

3. 顧客生涯価値(LTV)予測が示唆する将来収益の可能性

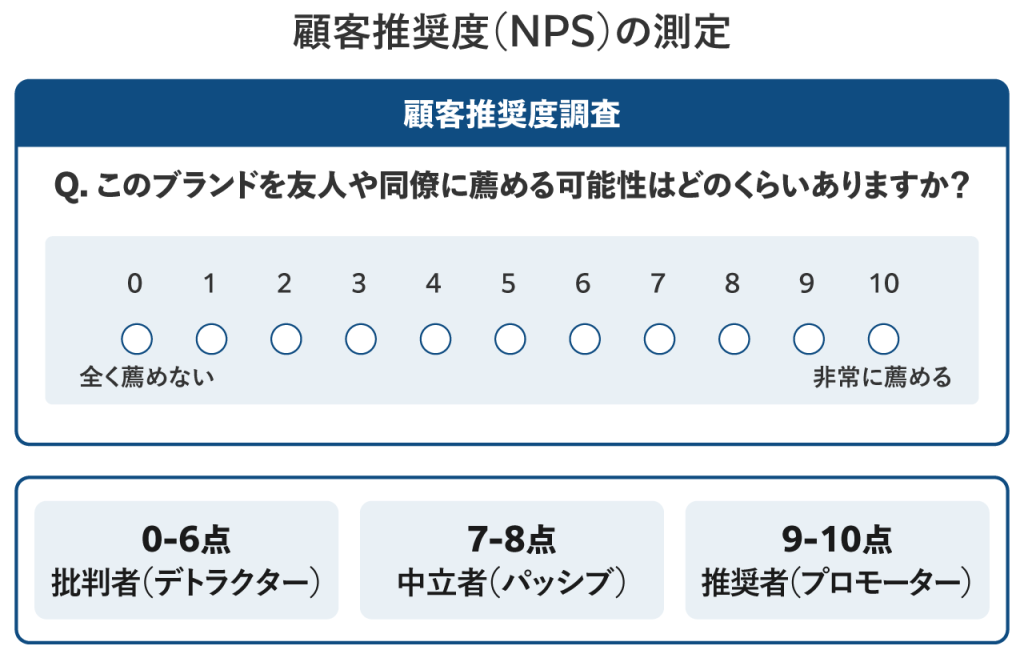

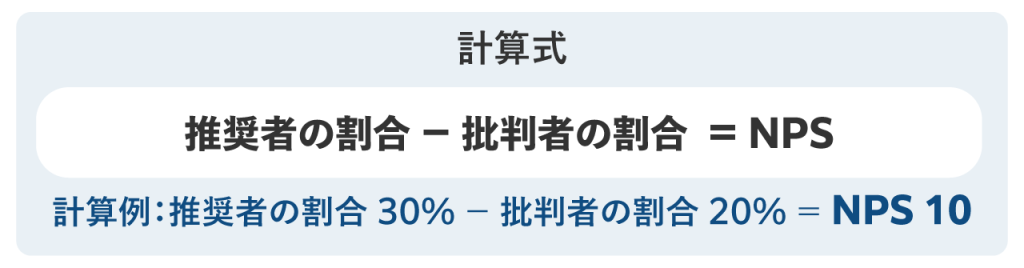

3-1. 顧客推奨度(NPS)による顧客ロイヤリティの現状把握

顧客推奨度(NPS:ネットプロモータースコア)は、顧客がブランドを他者に推奨する意向の度合いを測定する指標です。

「このブランドを友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか」という質問に対し、0~10の11段階で回答を求めます。

【NPSの分類】

・推奨者(プロモーター):9~10と回答した顧客の割合を指します。ブランドに対して高いロイヤリティを持ち、積極的に推奨行動を取ると想定される顧客層です。

・中立者(パッシブ):7~8と回答した顧客の割合を意味します。ブランドに対して一定の好感は抱いているものの、他者への推奨には消極的な顧客層です。

・批判者(デトラクター):0~6と回答した顧客の割合を指します。ブランドに対して不満を持っており、負の口コミを広める可能性のある顧客層です。

・NPS=推奨者の割合-批判者の割合:推奨者の割合から批判者の割合を差し引くことでNPSを算出します。-100から+100の値を取り、プラスの値であるほど推奨度が高いことを示します。

NPSは顧客の心理的側面を端的に表す指標であり、ロイヤリティのスナップショットを提供してくれます。

自社の顧客ロイヤリティの現状を客観的に把握する第一歩として、NPSの活用が有効です。

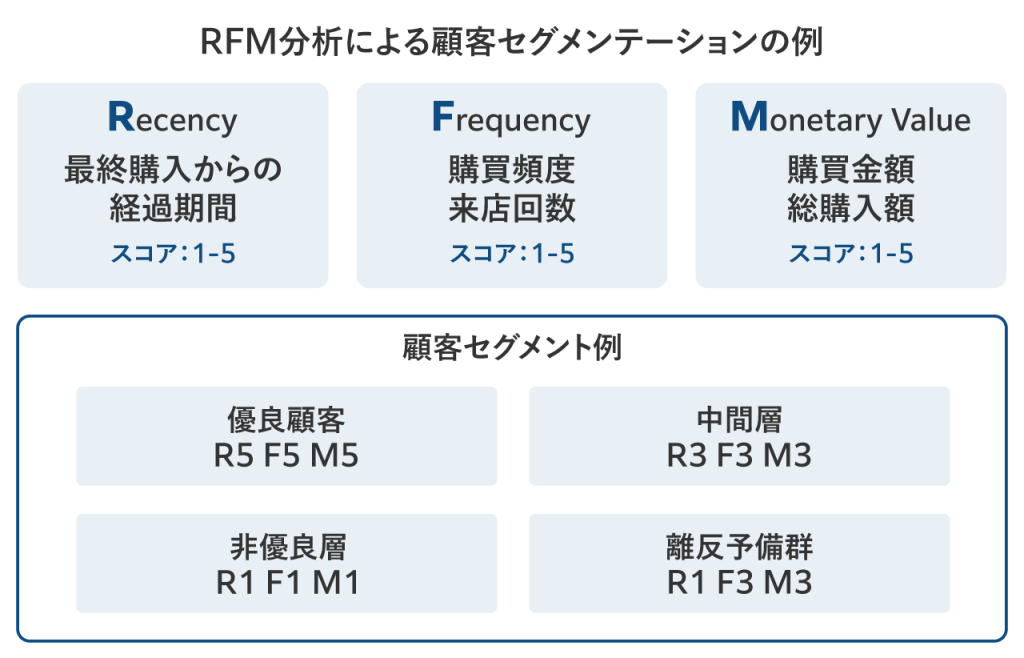

3-2. RFM分析が明らかにする優良顧客の特定と行動パターン

RFM分析は、Recency(最終購入からの経過期間)、Frequency(購買頻度)、Monetary Value(購買金額)の3つの指標を用いて、顧客の行動的ロイヤリティを評価する手法です。

優良顧客の特徴を明らかにし、セグメントごとの最適なアプローチを立案するために活用されます。

【RFM分析の手順と活用方法】

・各指標のスコアリング:Recency、Frequency、Monetary Valueのそれぞれについて、顧客ごとにスコア(たとえば1~5の5段階)を付与します。それぞれのスコアが高いほど、優良な顧客であることを示唆しています。

・セグメントの細分化:3つの指標のスコアの組み合わせに基づき、顧客をセグメントに分類します。たとえば、「R5F5M5」は最も優良な顧客層、「R1F1M1」は最も非優良な顧客層を表します。

・セグメントの特徴分析:セグメントごとに人口統計的特性や購買行動の傾向を分析し、優良顧客の特徴を特定します。マーケティング施策立案の際の貴重な示唆となります。

・施策の選択と集中:優良顧客層には、ロイヤリティをさらに高める施策を集中的に展開します。非優良層に対しては、優良層への引き上げを図るための施策を講じます。

・ロイヤリティの変化の追跡:RFMスコアの推移の追跡によって、施策の効果を検証しPDCAサイクルを回せるようになります。継続的な分析により、ロイヤリティの変化を把握し、施策を最適化していきます。

RFM分析は顧客の行動的側面に焦点を当てた分析手法であり、優良顧客の識別と育成に役立ちます。心理的ロイヤリティを行動に結びつける施策立案のためにも、RFM分析の活用が不可欠だといえるでしょう。

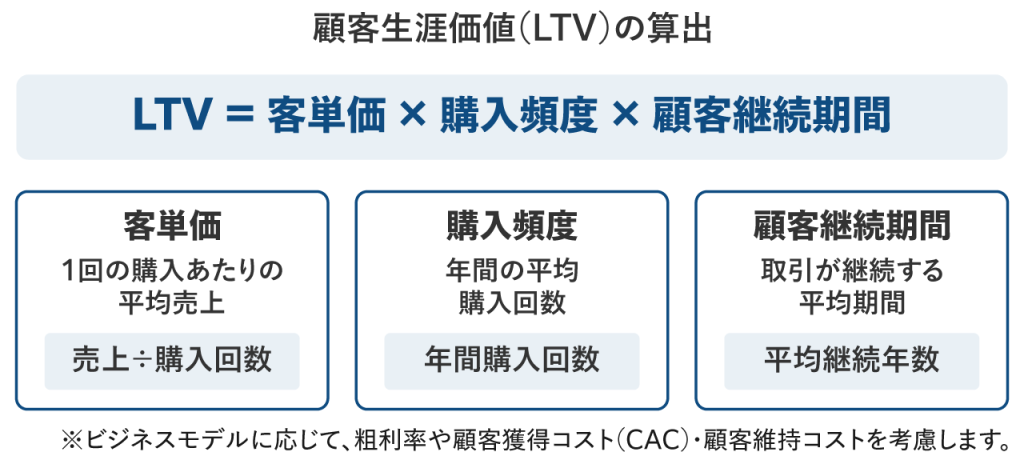

3-3. 顧客生涯価値(LTV)予測が示唆する将来収益の可能性

顧客生涯価値(LTV:Lifetime Value)は、顧客が生涯にわたってもたらす利益の総額を予測する指標です。

【LTVの基本的な計算式】

LTV = 客単価 × 購入頻度 × 顧客継続期間

※ビジネスモデルに応じて、粗利率や顧客獲得コスト(CAC)・顧客維持コストを考慮します。

【LTVを算出する手順】

・客単価の算出:1人の顧客が1回の購入でもたらす平均的な売上を算出します。

・購入頻度の算出:顧客1人あたりの年間平均購入回数を算出します。

・顧客継続期間の算出:顧客がブランドと取引を継続する平均的な期間を算出します。

・LTVの算出:客単価 × 購入頻度 × 顧客継続期間で算出します。

LTVは将来の収益予測という観点から、顧客ロイヤリティ戦略の有効性を評価するうえで欠かせない指標です。顧客との長期的な関係性構築を通じて、LTVの最大化を図ることが、持続的な成長の鍵を握ります。

4. データの力で顧客ロイヤリティを高める実践手法

ここまでお読みいただき、

「顧客ロイヤリティの概念や指標は理解したけれど、具体的にどうやって高めればいいのか?」

という疑問が浮かんでいる方もいるでしょう。

デジタル時代においては、顧客データを駆使してロイヤリティ向上を図ることが競争優位の源泉となります。まずは、データドリブンなロイヤリティ向上施策について見ていきましょう。

1. 顧客データを統合し全体像を把握する

2. 顧客ニーズの変化に合わせたセグメントを自動生成する

3. 顧客一人ひとりに合わせた体験をリアルタイムに提供する

4-1. 顧客データを統合し全体像を把握する

顧客データは、社内のさまざまな部門に分散していることが少なくありません。それらを統合し、顧客の全体像を把握することが、ロイヤリティ向上施策の出発点となります。

【顧客データ統合のおもなステップ】

・データソースの特定:顧客データを保有する部門を特定し、データの種類や粒度を確認・把握します。販売データ、Webログデータ、アンケートデータなど、多岐にわたるデータソースを見落とさないことがポイントです。

・データの収集と統合:特定したデータソースからデータを収集し、共通のデータベースに集約します。その際、顧客IDなどの共通の識別子を用いて、データを紐付けていきます。

・データクレンジング:収集したデータに含まれるノイズや欠損値を除去し、データの品質を高めます。一貫性のある正確なデータの確保が、分析の精度向上につながります。

・データのエンリッチメント(データ強化):社内データに加え、外部データを活用するなどして顧客プロファイルを充実させます。人口統計データやソーシャルデータなどを統合すると、より立体的な顧客理解が可能になります。

このようにデータを整備すると、顧客の行動や心理を多面的に理解する土台が整います。

顧客データ統合を実現する具体的なソリューションとしては、「Rtoaster(アールトースター)」が挙げられます。

「Rtoaster」は、ブレインパッドが提供する顧客データプラットフォーム(CDP)であり、Webサイトやアプリの行動履歴、顧客属性、購買履歴など、さまざまなデータを統合・分析し、パーソナライズされた顧客体験を提供できます。

詳しくは以下のリンクより、資料をご確認いただけます。

4-2. 顧客ニーズの変化に合わせたセグメントを自動生成する

顧客のニーズや嗜好は、時間の経過とともに変化します。従来の静的なセグメンテーションでは、こうした変化を捉えきれず、顧客ロイヤリティ向上の機会を逃してしまう可能性があります。

そこで重要となるのが、顧客データの変化に合わせて、セグメントを柔軟に更新する「ダイナミックセグメンテーション」です。

【ダイナミックセグメンテーションの実践ステップ】

・リアルタイムデータの活用:リアルタイムに収集される行動データを分析すると、セグメントをダイナミックに更新できます。購買履歴や閲覧履歴などの変化を瞬時に捉え、セグメントに反映させていきます。

・セグメンテーションの自動化:顧客データからセグメントを自動的に生成します。機械学習などの活用を通じて、従来の担当者の経験則に基づくセグメンテーションを脱却すれば、より精度の高い運用が可能です。

・外部データの統合:天候、トレンド情報、経済状況などの外部データを取り込むことも検討しましょう。顧客を取り巻く環境の変化を考慮に入れた精緻な分析が実現できます。

顧客セグメントを“固定的なもの”としてとらえるのではなく、“常に進化する生命体”のように扱います。セグメントの自動化と最適化を通じて、刻々と変化する顧客ニーズを正確に把握しましょう。

4-3. 顧客一人ひとりに合わせた体験をリアルタイムに提供する

前述の顧客データの統合や動的なセグメンテーションの土台が整うと、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供できるようになります。

リアルタイムのパーソナライゼーションにより、顧客との絆をさらに深めていきましょう。

【リアルタイムパーソナライゼーションのポイント】

・文脈を踏まえたコミュニケーション:顧客の状況や心理状態を推定し、文脈に即したメッセージを届けます。タイミングを逃さない適切なコミュニケーションは、顧客との絆を強固なものにしてくれます。

・レコメンドの高度化:購買履歴や閲覧履歴を分析すると、顧客の興味関心に合致する商品やサービスを推奨できます。提案の精度を高め、顧客のエンゲージメント向上とクロスセルを実現しましょう。

・オムニチャネルでのパーソナライズ:Webサイト、アプリ、店舗などあらゆる顧客接点で、一人ひとりに最適化されたコンテンツや提案を提供します。一貫性のある顧客体験は、ロイヤリティの向上に直結します。

パーソナライズされた顧客体験の提供は、画一的な顧客対応からの脱却を意味します。一人ひとりの顧客に寄り添い、個別のニーズに応えることが、真のロイヤリティ構築に向けた第一歩となるでしょう。

5. 顧客ロイヤリティを高める4つの具体的な取り組み

最後に、さらに顧客ロイヤリティを高めるために実践したい取り組みを4つ、ご紹介します。

1. エモーショナルな訴求によってブランド共感を醸成する

2. ロイヤリティプログラムを設計する

3. 顧客間シナジーを生むコミュニティを構築する

4. 顧客の声に耳を傾け継続的に改善する

5-1. エモーショナルな訴求によってブランド共感を醸成する

顧客のロイヤリティを高めるには、経済的利益の提供だけでなく、感情にも強く響きかける必要があります。ブランドの世界観や価値観への共感を通じて、顧客との深い絆を築き上げていきましょう。

【エモーショナルな訴求を実現するヒント】

・ストーリーの共有:ブランドのストーリーや背景にある想いを伝え、共感を呼び起こします。ブランドの世界観を体感してもらうことが重要です。

・社会的意義の訴求:ブランドの存在が社会的な意義や価値の実現につながることを伝えます。社会貢献活動との連動など、顧客の共感を得られる取り組みを織り込みます。

・特別な体験の提供:ロイヤリティの高い顧客だけが体験できる、特別なイベントやサービスを用意します。日常では得難い特別な経験により、ブランドとの情緒的なつながりを強化します。

・顧客との共創:新商品の開発会議への参加や、サービス改善のワークショップなど、顧客を巻き込んだ施策を展開します。アイデアの共有やフィードバックを通じて、ブランドへの強い愛着が育まれます。

感情に訴えかけるブランド体験は、顧客の心に深く刻まれます。この情緒的なつながりを丁寧に育むと、揺るぎないロイヤリティが醸成されていきます。

5-2. ロイヤリティプログラムを設計する

ロイヤリティプログラムは、継続的な顧客との関係性を構築し、購買行動を促進する体系的な仕組みです。顧客に魅力的な特典を提供しながら、長期的な関係性を築いていきます。

【ロイヤリルティプログラム設計のポイント】

・特典の段階的な拡充:会員ステータスが上がるごとに、より魅力的な特典を追加していきます。特典の価値が徐々に高まることで、顧客の長期的なエンゲージメントが促進されます。

・顧客セグメントに応じた特典:顧客セグメントごとに異なる特典を用意することも検討しましょう。画一的な対応ではなく、一人ひとりのニーズに応えることは、ロイヤリティ向上の重要な鍵です。

・多様性のある魅力:金銭的な特典だけでなく、経験価値やサービス品質の向上など、多角的に魅力のあるプログラムになっているか、点検しましょう。顧客自身が「お金だけではない価値」を感じられることが重要です。

・達成可能な目標設定:無理なく次のステージに到達できる、適切な目標レベルを設定します。明確な目標提示により、顧客の継続的な参加モチベーションが維持できます。

顧客にとって真に価値のある特典を提供することが、ロイヤリティプログラムの本質です。

「何が真に価値を持つか?」は、「自社の顧客が誰か?」によって大きく異なります。深い顧客理解に基づいたロイヤリティプログラムの設計を目指しましょう。

5-3. 顧客間シナジーを生むコミュニティを構築する

顧客同士が活発に交流し、互いの体験や知見を共有できるコミュニティの存在は、ビジネスに大きな価値をもたらします。顧客間のつながりを醸成すると、ブランドとの絆がより深く、より強固なものになります。

【コミュニティ構築の実践手法】

・共通の価値観の提示:ブランドの理念や世界観に共感する顧客同士のつながりを促進します。同じ志を持つ仲間との出会いにより、ブランドを介した新たな関係性が生まれます。

・コミュニティプラットフォームの提供:顧客同士が自由に交流できるオンラインの場を展開します。情報交換や相互支援を通じて、メンバー間の信頼関係が深まります。

・リアルイベントの開催:オフライン交流会やワークショップを開催し、直接的な交流を促進します。実体験の共有を通じて、強固なコミュニティ意識が醸成されます。

・インフルエンサーの活用:ブランドのファンであるインフルエンサーを中心に、活気あるコミュニティを形成する手法もあります。影響力のある存在を軸にすると、コミュニティの求心力が高まります。

コミュニティは、顧客体験を豊かにし、ブランドへの愛着を育みます。メンバー間の相互作用を促進すると、ブランドの価値が相乗的に高まっていきます。

5-4. 顧客の声に耳を傾け継続的に改善する

顧客ロイヤリティの向上は、単発の施策では実現できません。顧客の声に真摯に耳を傾け、改善を積み重ねていくプロセスが成果をもたらします。

【顧客の声を活かした改善サイクルの実践】

・顧客の声の収集:アンケート、SNS上の投稿、コールセンターの通話記録など、あらゆる接点から顧客の声を収集します。現場の生の声から、本質的な課題が見えてきます。

・データ分析技術の活用: 大量の顧客の声を効率的かつ効果的に分析するには、自然言語処理技術が有効です。たとえば、テキストマイニングツールを用いて、顧客の声に含まれるキーワードの頻出度や、ポジティブ・ネガティブな感情の傾向を可視化します。

・改善施策の立案と実行:顧客の声をもとに、具体的な改善施策を立案します。計画・実行・評価・改善のサイクルを通じて仮説検証を繰り返しながら、最適な解決策を追求しましょう。

・顧客への改善状況の共有:改善の進捗状況を、Web記事やメルマガを通じて顧客と共有すると、ブランドへの信頼が深まります。顧客の声に向き合い変革を続ける姿勢から、より強いロイヤリティが生まれます。

顧客志向の組織文化を築き、顧客の声に耳を傾ける姿勢を全社に浸透させましょう。顧客起点の継続的な改善を通じて、ロイヤリティの土台が強固になります。

ロイヤリティ改善に関するお客様の声はこちらをご覧ください。

6. まとめ

本記事では「顧客ロイヤリティ」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初に、顧客ロイヤリティの基礎として以下を解説しました。

・顧客ロイヤリティとは、ある企業やブランドに対して顧客が抱く愛着や信頼の度合い

・顧客ロイヤリティは、感情的な結びつきや積極的な推奨意向、長期的な継続意向、ブランドとの一体感、他ブランドへの乗り換え抵抗感などの要素で構成される

・顧客満足度は表層的な評価であるのに対し、顧客ロイヤリティは深層的な感情に根差している

・顧客エンゲージメントの促進は、顧客ロイヤリティのさらなる深化につながる

顧客ロイヤリティを理解する2つの側面として、心理と行動があります。

・心理的ロイヤリティは、顧客の内面に形成されるブランドに対する強い愛着心や好意的な態度を指す

・行動的ロイヤリティは、リピート購入や口コミといった顧客の実際の行動に表出するブランドへの支持を意味する

・心理的ロイヤリティと行動的ロイヤリティは、互いに影響を及ぼし合いながら、真のロイヤリティを形成していく

顧客ロイヤリティを可視化する主要指標とその活用方法を解説しました。

・顧客推奨度(NPS)は、顧客がブランドを他者に推奨する意向の度合いであり、顧客ロイヤリティの現状把握に役立つ

・RFM分析は、顧客の行動的ロイヤリティの評価指標として、優良顧客の特定と育成のために活用する

・顧客生涯価値(LTV)は、顧客ロイヤリティ戦略の有効性を将来収益の観点から評価するうえで欠かせない

データの力で顧客ロイヤリティを高める実践手法は以下のとおりです。

・顧客データを統合し、顧客の全体像を把握することが、ロイヤリティ向上施策の出発点

・顧客ニーズの変化に合わせたセグメントを自動生成すれば、変化する顧客ニーズを正確に把握可能

・顧客一人ひとりに最適化された体験をリアルタイムに提供し、顧客との絆をさらに深めていく

顧客ロイヤリティを高める4つの具体的な取り組みは以下のとおりです。

・エモーショナルな訴求によってブランドの世界観や価値観への共感を醸成し、顧客との深い絆を築く

・ロイヤリティプログラムを通じて、継続的な顧客との関係性を構築し、購買行動を促進する

・顧客同士が活発に交流できるコミュニティを構築し、ブランドへの愛着を育む

・顧客の声に真摯に耳を傾け、継続的な改善を積み重ね、揺るぎないロイヤリティを醸成する

顧客ロイヤリティの本質を理解し、データを駆使した戦略的アプローチを実践することが、ブランドの持続的成長につながります。顧客との絆を大切に紡ぎながら、選ばれ続けるブランドを目指していきましょう。

関連記事

・GAとShopifyの数字が合わない?Web特有のデータの課題とその対処法

・ECサイトの課題解決!Rtoasterで実現する「Web接客×レコメンド」鉄板施策3選

・リピーター獲得のメリットやECサイトで効果的な方法を徹底解説

・Web接客とは何か?ツールの選び方や導入するメリットも解説

・顧客体験の向上で必ず知っておきたい、 業界別「パーソナライズ」の上手な使い方(オンデマンド配信)

「すべてのお客様への個別接客」を

効率的に自動化する。

" loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy"> " loading="lazy">

" loading="lazy">