リテンションマーケティングとは?顧客維持率を高める戦略の実行方法

「リテンションマーケティングって何だろう?」

「顧客維持率を上げる方法が知りたい」

このような疑問をお持ちの方が増えています。

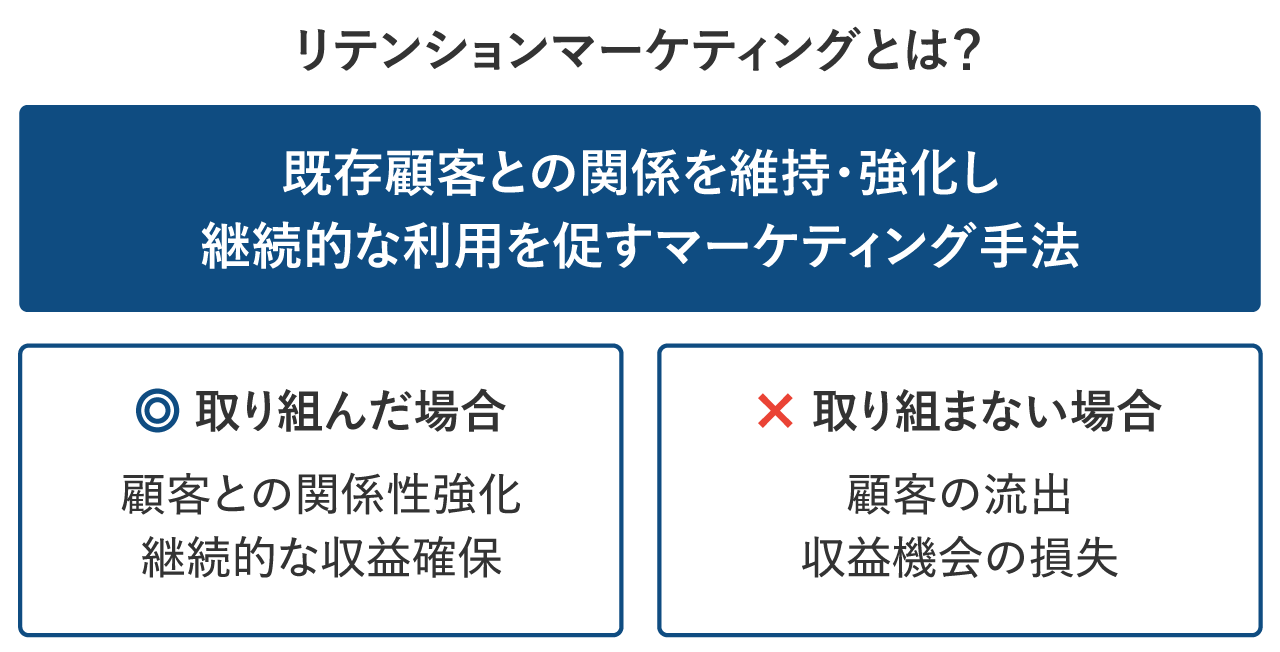

リテンションマーケティングとは、既存顧客との関係を維持・強化し、継続的に製品やサービスを利用してもらうためのマーケティング手法です。

昨今、“既存顧客の維持” がますます重要になっています。リテンションマーケティングに取り組まないと、せっかく獲得した顧客が流出し、収益を逃してしまうリスクがあるのです。

この記事では、リテンションマーケティングの基本的な知識から、顧客維持率を高めるための具体的な戦略や施策まで、体系的に解説します。

最後までお読みいただくと、リテンションマーケティングの全体像を理解し、自社の顧客維持率を向上させるためのアクションプランを立てられるようになります。ビジネスの根幹となる収益基盤を安定させるために、お役立てください。

1. リテンションマーケティングの基礎知識

まずは、リテンションマーケティングについて、基本的な事項から確認していきましょう。

2.リテンションマーケティングの狙い

3.なぜ重要?取り組むべき理由と背景

4.混同しやすい用語との違いを理解する(CRM・カスタマーサクセスなど)

1-1. リテンションマーケティングとは?

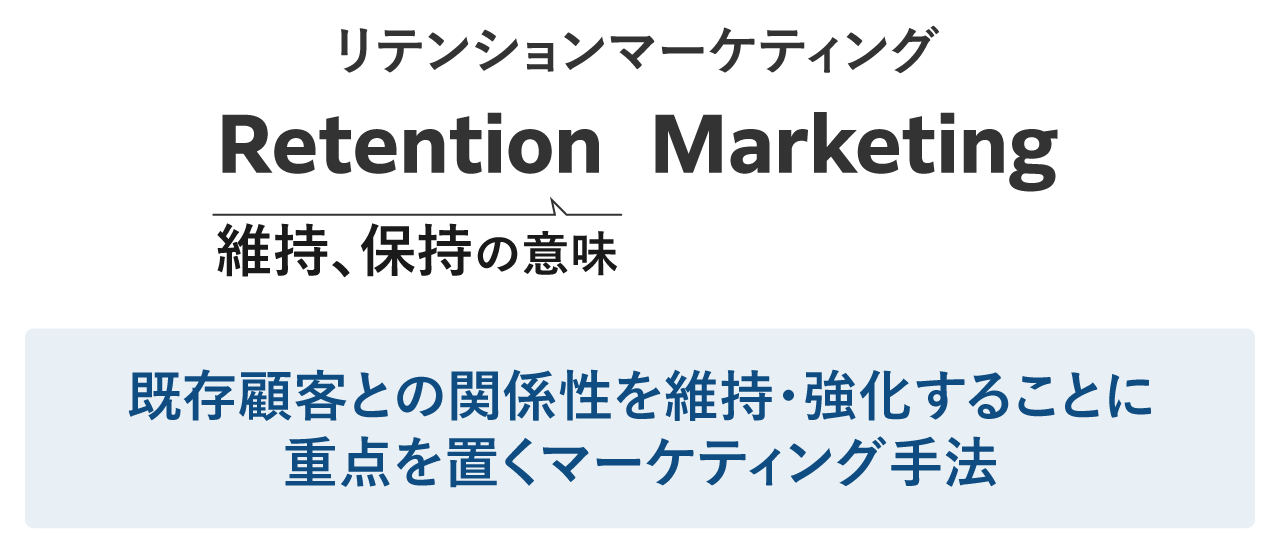

リテンション(retention)とは「維持、保持」を意味し、リテンションマーケティングとは、直訳すれば「維持マーケティング」となります。

冒頭でも触れたとおり、既存顧客との関係性を維持・強化することに重点を置くマーケティング手法を、リテンションマーケティングといいます。

1-2. リテンションマーケティングの狙い

リテンションマーケティングの狙いとしては、大きく3つの要素が挙げられます。

【リテンションマーケティングの狙い】

・顧客満足度の向上:製品・サービスの価値を継続的に提供し、顧客の期待に応えます。顧客の声に耳を傾け改善を重ね、満足度を高めます。

・顧客ロイヤルティの向上:リピート購入や追加購入を促し、企業・ブランドへの愛着や信頼を高めます。ロイヤルティの高い顧客は、長期的な収益貢献が期待できます。

・チャーンレート(解約率)の低下:既存顧客の解約を防ぎ、継続利用を促進します。安定的な収益基盤の確保を目指します。

これらの取り組みが奏功すれば、既存顧客の長期的な取引(リピート購入やサービス利用)継続につながります。

1-3. なぜ重要?取り組むべき理由と背景

今、企業がリテンションマーケティングに注力すべき理由として、以下の3点が挙げられます。

【リテンションマーケティングが重要視される背景】

・選択肢の多様化:顧客の選択肢が増え、他社へのスイッチング(乗り換え)が容易になりました。顧客を維持するためには、企業の積極的な働きかけが不可欠です。

・獲得コストの増大:新規顧客の獲得コストが年々増加傾向にあります。新規獲得よりも既存顧客の維持に注力したほうが、費用対効果が高いケースが増えています。

・顧客データの活用:デジタル技術の進歩により、顧客の行動データの収集・分析が可能になりました。データに基づく最適なアプローチで、顧客維持の強化を図る動きが加速しています。

こうした背景から、多くの企業がリテンションマーケティングに舵を切り始めています。激化する競争環境のなかで、顧客維持は企業の持続的成長を支える決め手となります。

1-4. 混同しやすい用語との違いを理解する(CRM・カスタマーサクセスなど)

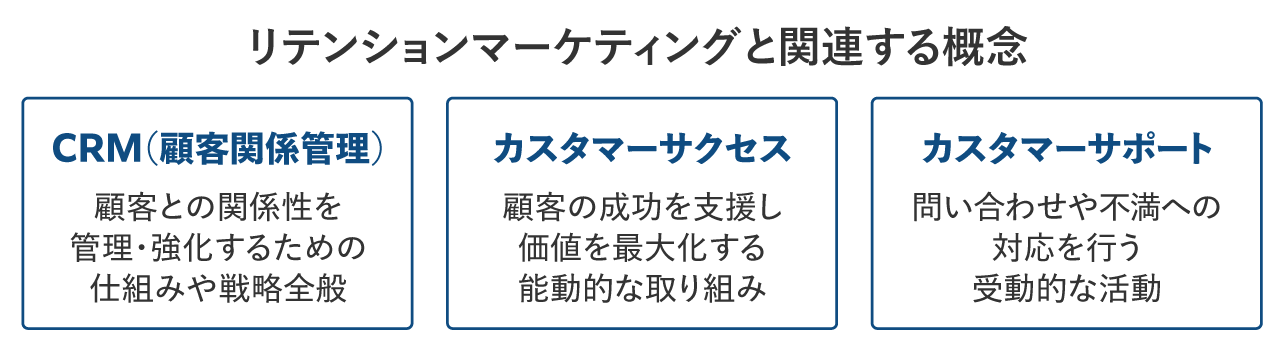

リテンションマーケティングと混同しやすい用語に、CRM(顧客関係管理)やカスタマーサクセスなどがあります。これらの概念は密接に関連していますが、違いを理解しておくと役立ちます。

【リテンションマーケティングと関連用語の違い】

・CRM:顧客との関係性を管理・強化するための仕組みや戦略全般を指します。リテンションマーケティングはCRMの一環に位置付けられます。

・カスタマーサクセス:顧客の成功を支援し、顧客価値の最大化を目指す取り組みです。リテンションに直結する施策ですが、よりプロアクティブ(能動的・先回りする)な関与が特徴です。

・カスタマーサポート:顧客の問い合わせや不満への対応を行う活動です。リアクティブ(受動的・事後対応)な対応が中心となり、リテンションへの影響は限定的です。

これらの用語は、いずれも顧客維持に関連していますが、アプローチや目的に違いがあります。

それぞれの役割を明確にして連携を図っていくと、リテンションマーケティングの効果を最大限に発揮できるでしょう。

2. リテンションマーケティングの効果測定に活用する指標

次に、リテンションマーケティングでは具体的に何を目指すのか、効果測定の指標について、見ていきましょう。

2.チャーンレート(解約率)

3.LTV(顧客生涯価値)

4.NPS(顧客推奨度)

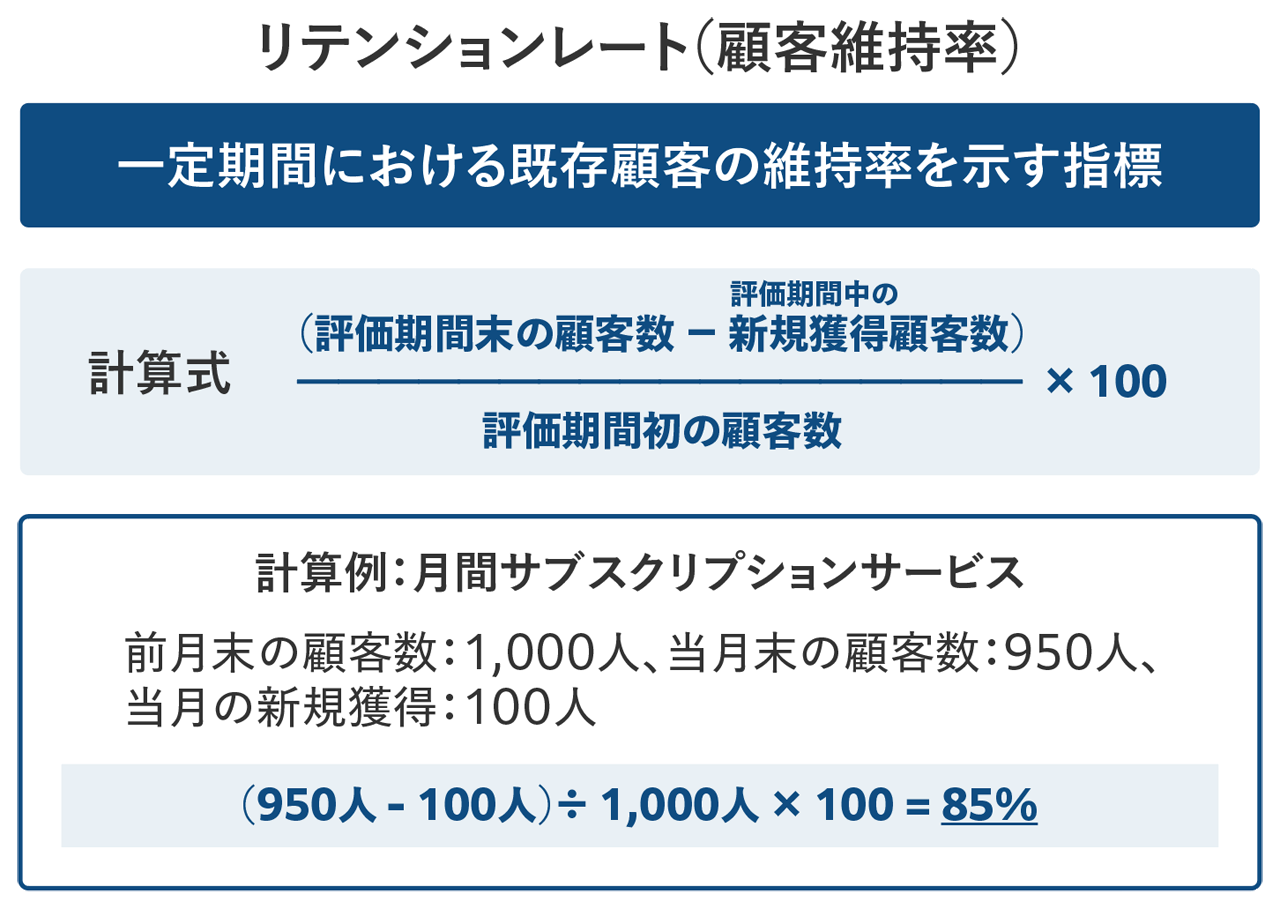

2-1. リテンションレート(顧客維持率)

リテンションレートは、一定期間における既存顧客の維持率を示す指標です。リテンションマーケティングの効果を測定するうえで、最も基本的な指標のひとつとなります。

リテンションレート = (評価期間末の顧客数-評価期間中の新規獲得顧客数) ÷ 評価期間初の顧客数×100

この計算式に基づいて、月次や年次のリテンションレートを算出します。経時的な推移の追跡によって、リテンションマーケティングの施策効果を評価できます。

リテンションレートを向上させるためには、解約率を下げると同時に、休眠顧客の掘り起こしにも注力することが重要です。顧客維持に影響を与える要因を特定し、継続的な改善を図る必要があります。

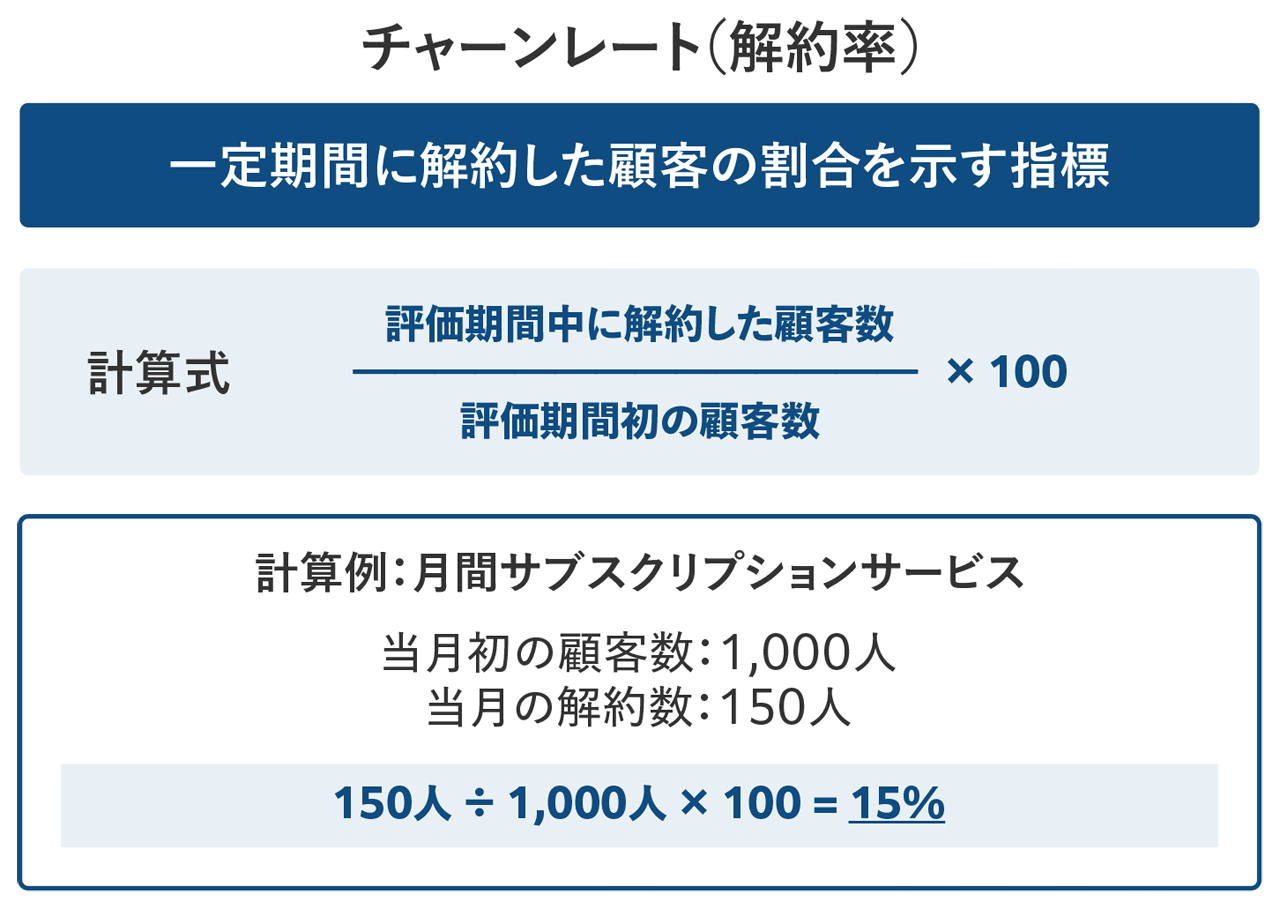

2-2. チャーンレート(解約率)

チャーンレートは、一定期間に解約した顧客の割合を示す指標です。リテンション率の反対の指標であり、リテンションマーケティングの課題を浮き彫りにします。

チャーンレート = 評価期間中に解約した顧客数 ÷ 評価期間初の顧客数 × 100

この計算式に基づいて、月次や年次のチャーンレートを算出します。チャーンレートが高い場合は、解約の原因を分析し、改善策を講じることが重要です。

チャーンレートを低減するためには、顧客満足度の向上と、解約リスクの高い顧客への個別アプローチが欠かせません。解約の予兆を早期に発見し、適切な対応を取ることが求められます。

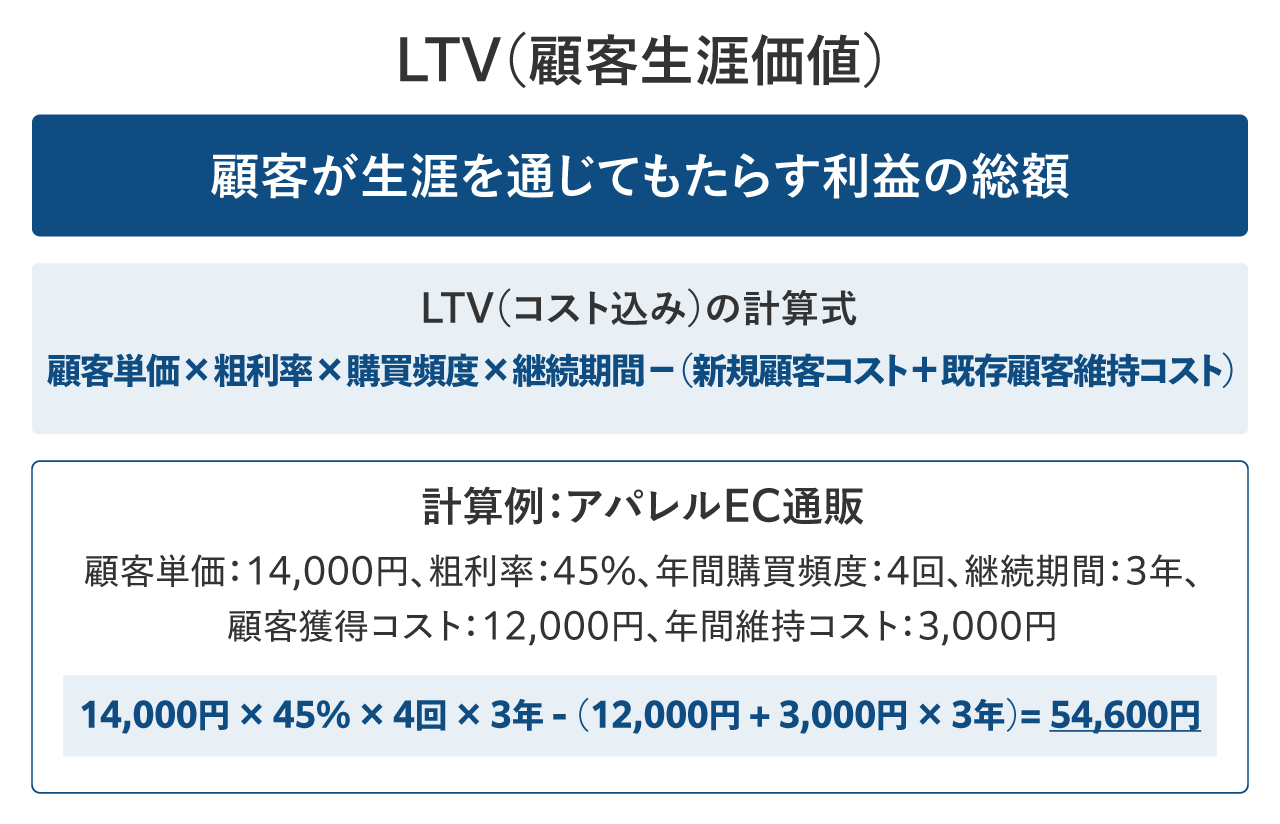

2-3. LTV(顧客生涯価値)

LTV(Lifetime Value:顧客生涯価値)は、顧客がライフタイム(生涯)を通じてもたらす利益の総額を示す指標です。リテンションマーケティングの投資対効果を測定するうえで、重要な指標となります。

LTV(コスト込み)= 顧客単価 × 粗利率 × 購買頻度 × 継続期間 -(新規顧客コスト + 既存顧客維持コスト)

この計算式に基づいて、顧客セグメントごとにLTVを算出します。LTVの高い顧客セグメントに対しては、優先的にリテンション施策を講じ、収益性の向上を図ります。

LTVを高めるためには、顧客ロイヤルティの向上と、クロスセル・アップセルの促進が重要です。顧客とのエンゲージメントを強化し、長期的な関係性を構築することが求められます。

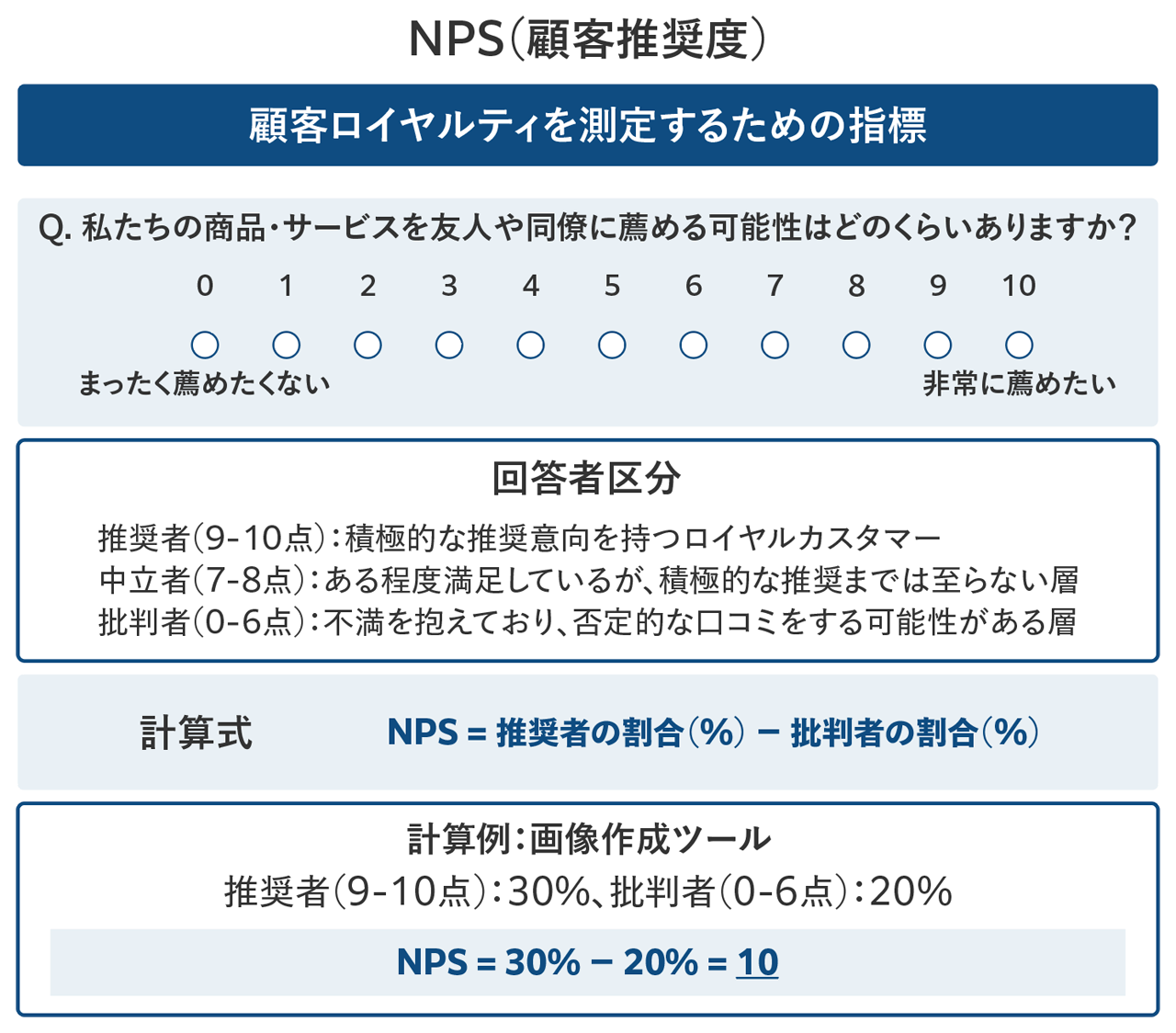

2-4. NPS(顧客推奨度)

NPSは、顧客ロイヤルティを測定するための指標です。「友人や同僚にどの程度推奨したいと思うか」を0〜10のスケールで尋ね、その回答に基づいてスコアを算出します。

NPS = (推奨者の割合 - 批判者の割合) × 100

推奨者は9〜10、批判者は0〜6と回答した顧客の割合を指します。NPSが高いほど、顧客ロイヤルティが高いことを示しています。

NPSを向上させるためには、推奨者を増やすと同時に、批判者の意見に真摯に耳を傾け、改善策を講じることが重要です。顧客の声を製品・サービス開発にフィードバックすれば、顧客ロイヤルティの向上につながっていきます。

3. リテンションを最大化する戦略的アプローチ 5つのステップ

続いて、リテンションマーケティングの具体的なアプローチについて、5つのステップに分けて見ていきましょう。

・ステップ1:リテンション指標を設定する

・ステップ2:顧客のライフサイクルを可視化する

・ステップ3:RFM分析やコホート分析を活用する

・ステップ4:解約防止とロイヤルティ向上の施策を実施する

・ステップ5:施策を自動化しPDCAを継続する

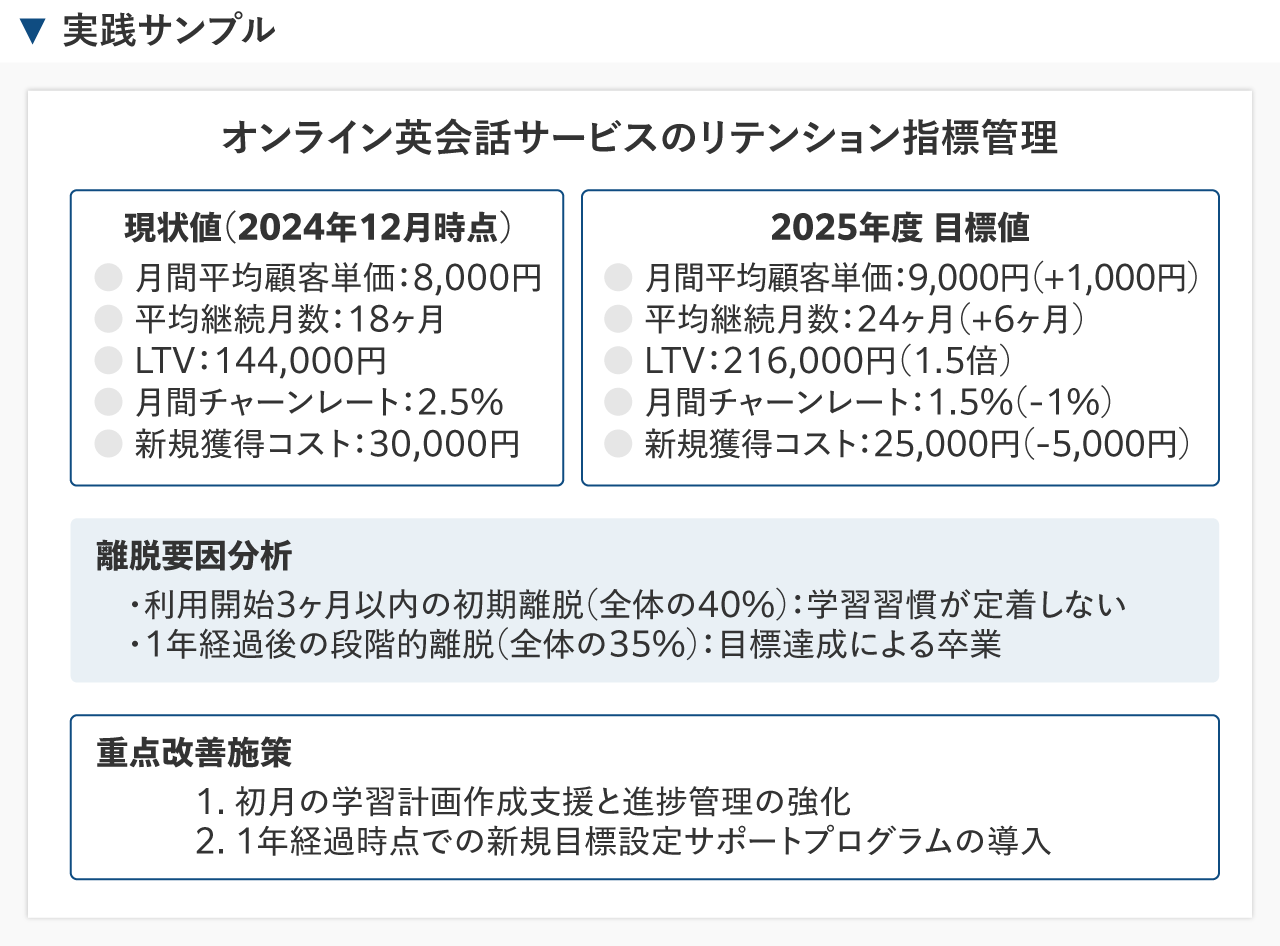

3-1. ステップ1:リテンション指標を設定する

リテンションマーケティングでは、顧客がどれだけ長く利用を続けるかを示す指標が欠かせません。

とくに、前述のLTV(顧客生涯価値)やチャーンレート(離脱率)を明確に把握しておくと、具体的な目標と施策を検討しやすくなります。

・LTV: 一人の顧客が生涯で企業にもたらす利益を指します。新規獲得コストを回収し、長期的な利益を確保するための重要な目安になります。

・チャーンレート: サブスクリプションや会員サービスなどで、一定期間内に解約・退会した顧客の割合を指します。離脱を最小限にする施策を検討するうえで最も基本的な指標です。

・目標設定: 「チャーンレートを月1%以内に抑える」や「LTVを2倍にする」など、数値目標を定めます。明確な目標があると施策効果の測定がしやすくなります。

・現状分析: 現在のチャーンレートやLTVを数値化して見える化します。どの顧客層が離脱しやすいかを把握できると、的確な対策を打ちやすくなります。

リテンション指標を明確にして離脱防止に注力していくと、より安定的な収益構造を作りやすくなります。

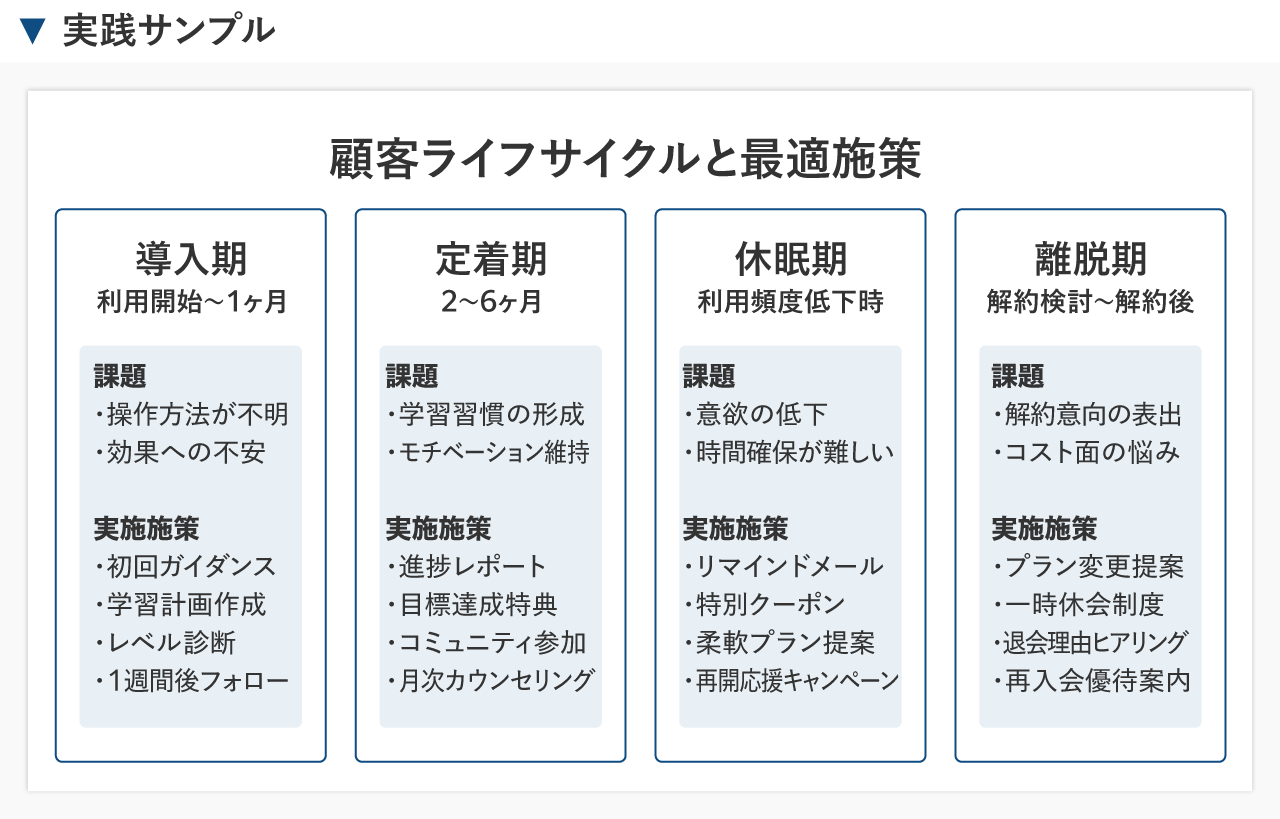

3-2. ステップ2:顧客のライフサイクルを可視化する

初回利用から離脱に至るまで、顧客の行動パターンは段階的に変化します。リテンションマーケティングでは、その「導入期」「定着期」「休眠期」「離脱期」などライフサイクルごとに最適な施策を配置し、継続利用を促すことが重要です。

・導入期: サービスや商品を使い始めた直後の段階を指します。ここで「使い方がわからない」「メリットを感じられない」などの理由で離脱しやすいため、わかりやすいガイドやウェルカムメッセージが効果的です。

・定着期: 顧客がサービスや商品の魅力を理解し、繰り返し利用し始める時期です。パーソナライズされた情報や追加メリットの提供により、さらなる利用頻度の向上が期待できます。

・休眠期: 購買頻度や利用回数が落ち始める段階です。リマインドメールや割引クーポンなどを送り、再度利用のきっかけを作るアプローチが大切です。

・離脱期: 解約や退会の意志が見え始める、またはすでに離脱してしまった状態です。ダウングレードプランの提案や再登録キャンペーンなど、解約を防ぐ最後の手段を提示します。

ライフサイクルを把握すると、顧客がどの段階でつまずきやすいのかが見えてきます。それぞれの段階で必要とされるサポートや情報を先回りして提供すると、長期的な関係を築きやすくなります。

3-3. ステップ3:RFM分析やコホート分析を活用する

既存顧客のデータを詳しく分析し、離脱リスクや優良顧客層を早期に把握することは、リテンションマーケティングの要です。RFM分析やコホート分析によって、施策を打つべき優先度やタイミングを見極めやすくなります。

・RFM分析: Recency(最近の購入日)、Frequency(購入頻度)、Monetary(購入金額)の3要素を基準に顧客をセグメント化します。購入サイクルの長さや金額を可視化できるため、離脱予備軍への早期アプローチが可能です。

・コホート分析: 同時期に登録・購入した顧客グループを追跡し、継続率や離脱率の推移を把握します。どのタイミングで大きく利用が減るのかがわかるため、ピンポイントで施策を打ちやすくなります。

・優先度付け: 分析結果から、離脱リスクの高い顧客を優先的にケアします。限られたリソースを効率的に配分できるため、コスト対効果が高まります。

・施策検証: 数値変化の追跡によって、打った施策の効果を検証します。うまくいかなかった部分はすぐに改善し、PDCAを回します。

これらの分析を行うと、顧客行動をより深く理解できます。定期的にデータをチェックし、傾向を見逃さないようにすることが離脱率の低減につながります。

3-4. ステップ4:解約防止とロイヤルティ向上の施策を実施する

リテンションマーケティングでは、単発の割引やキャンペーンだけではなく、顧客が「使い続けたい」と思う仕掛けを仕組み化することが大切です。パーソナライズされたメッセージやVIPプログラムなどで、利用継続を後押しする施策を考えましょう。

・パーソナライズ: 顧客の購入履歴・閲覧履歴をもとに、おすすめの情報や商品を提案します。顧客が「自分の好みを理解してもらっている」と感じられれば、愛着が深まります。

・ダウングレードオプション: 解約を検討中の顧客に対し、より安価なプランやサービスの一部利用の提案を行います。完全な解約を回避しつつ、再度フルプランに戻る可能性を残せるため、チャーンレートの低減に役立ちます。

・会員ランク制: 購買金額や継続利用期間などに応じて特典を増やします。特別なステータスや優待があると、顧客は引き続きサービスを利用する動機を得やすくなります。

・コミュニティ運営: ユーザー同士が交流できるコミュニティを作り、利用や購入にまつわる情報共有を促します。顧客同士のつながりが生まれ、自然とロイヤルティが高まります。

これらの施策は、顧客にとってメリットが明確であることが重要です。とくにVIPプログラムやコミュニティは、ユーザーの愛着を高める効果が期待でき、長期的な関係を強化する礎となります。

3-5. ステップ5:施策を自動化しPDCAを継続する

リテンション施策は、顧客のライフサイクルやセグメントごとに細かく設定する必要があり、手作業だと負荷が大きくなりがちです。

そこで、MA(マーケティングオートメーション)やCRMツールを活用し、自動化することでタイミングを逃さずにフォローできるようになります。

・自動化ツールの導入:MAツールやCRMシステムを導入し、特定の行動や期間をトリガーにしてメール配信やプッシュ通知を自動化します。顧客が必要とする情報を最適なタイミングで提供できます。

・定期的なモニタリング:LTVやチャーンレートなど主要指標の推移を定期的にチェックします。システムを活用して自動的に分析を行うと、離脱リスクが高まっている顧客を早期に発見し、適切にアプローチしやすくなります。

・PDCAサイクルの徹底:施策の結果を分析し、問題点や改善点を洗い出して再度試行します。小規模なテストを繰り返しながら最適解を見出し、効果を着実に高めていきます。

自動化を導入しておくと、きめ細かいフォローを継続的に行いやすくなり、人的コストも抑えられます。

ここでご紹介した内容を実践するのにおすすめのツールとして、ブレインパッドの「Probance(プロバンス)」があります。

Probanceは、「AIを活用して顧客一人ひとりに最適化されたマーケティング施策を自動化するプラットフォーム」です。

詳しくは以下の資料にてご確認いただけます。

4. 顧客維持率を高める7つのリテンションマーケティング施策領域

最後に、より具体的なリテンションマーケティング施策について、7つのポイントを解説します。

1.オンボーディング:使い始めの顧客体験を向上させる

2.顧客エンゲージメント:顧客との継続的な関係を構築する

3.ロイヤルティプログラム:優良顧客を特別扱いし育成する

4.パーソナライゼーション:顧客一人ひとりに最適な対応をする

5.カスタマーサポート:顧客の不安や疑問を解消する

6.コミュニティ:顧客同士の交流を促進する

7.解約抑止:解約の予兆を捉え事前に対処する

4-1. オンボーディング:使い始めの顧客体験を向上させる

オンボーディングとは、新規顧客が購入後に製品やサービスの利用を開始する際の体験を指します。この段階で顧客の満足度を高めることが、長期的なリテンションにつながります。

【オンボーディング施策の例】

・ウェルカムメール:購入直後に、歓迎のメッセージを送付します。製品の使用方法や利用開始手順を丁寧に説明し、円滑な利用開始を支援します。

・チュートリアル:製品の主要な機能や操作方法を、動画やガイドでわかりやすく解説します。ユーザーの不安を解消し、早期の習熟を促します。

・サクセスコール:利用開始後に顧客に連絡を取り、利用状況を確認します。つまずきポイントを特定し、適切なアドバイスを提供して定着率を高めます。

オンボーディングの成否は、その後の顧客ロイヤルティに大きな影響を及ぼします。顧客が抱える不安や障壁を事前に想定し、寄り添うようなサポートを提供しましょう。

4-2. 顧客エンゲージメント:顧客との継続的な関係を構築する

顧客エンゲージメント施策は、顧客と企業との継続的な関わりを通じて、情緒的な結びつきを強化する取り組みを指します。単発的なコミュニケーションではなく、一貫性のある価値ある関係性の構築が重要です。

【顧客エンゲージメントを高める施策例】

・メールマガジン:定期的にメールマガジンを配信し、製品の活用方法や業界の最新トレンドなど、顧客の関心に合わせた情報を提供します。

・イベント開催:オンラインセミナーや製品説明会などのイベントを開催し、顧客との直接的な対話の機会を設けます。顧客コミュニティの形成にもつながります。

・ソーシャルメディア:XやInstagram、FacebookなどのSNSを活用して、顧客とのコミュニケーションを図ります。顧客の声に耳を傾け、適切にフィードバックすることが大切です。

顧客エンゲージメントは、一朝一夕で築けるものではありません。顧客のニーズを深く理解し、長期的な視点でコミュニケーション戦略を設計することが重要です。一人ひとりの顧客を大切にする姿勢が、リテンションの向上につながります。

4-3. ロイヤルティプログラム:優良顧客を特別扱いし育成する

ロイヤルティプログラムは、優良顧客に特典を提供し、リピート購入や他者推奨を促進する施策です。顧客のロイヤルティレベルに応じて、段階的な特典を用意します。

【ロイヤルティプログラム施策の例】

・ポイント制度:購入金額に応じてポイントを付与し、一定のポイントが貯まったら割引や特典と交換できる仕組みを設けます。顧客のモチベーション向上につながります。

・会員ランク制度:購入実績や利用期間に応じて、会員をランク分けします。上位ランクの顧客には、特別な優遇措置を講じ、ロイヤルティを高めます。

・限定商品・サービス:上位ランクの顧客だけが利用できる限定商品やサービスを用意します。特別感を演出して、顧客の満足度とエンゲージメントを向上させます。

ロイヤルティプログラムは、顧客の行動を継続的に把握し、それぞれのステージに適した特典を提供することが重要です。画一的な施策ではなく、顧客理解に根差したきめ細やかなアプローチが求められます。

4-4. パーソナライゼーション:顧客一人ひとりに最適な対応をする

パーソナライゼーションとは、顧客の属性や行動履歴などのデータをもとに、一人ひとりの顧客に最適化した情報やサービスを提供する手法です。

顧客の興味関心やニーズに合わせたコミュニケーションにより、顧客満足度とエンゲージメントの向上を図ります。

【パーソナライゼーション施策の例】

・レコメンデーション:顧客の閲覧・購買履歴などのデータをもとに、興味関心が高い商品やコンテンツを推奨します。クロスセルやアップセルにつなげていきます。

・トリガーメール:顧客の行動や状態の変化を検知し、最適なタイミングで自動配信メールを送ります。休眠顧客の掘り起こしやカート落ち防止に効果的です。

・ダイナミックコンテンツ:Webサイトやアプリ上で、顧客の属性や行動に合わせて、表示内容をリアルタイムに最適化します。パーソナライズされた顧客体験を提供できます。

パーソナライゼーションを実現するためには、顧客データの収集と分析が不可欠です。顧客の同意を得たうえで適切にデータを活用し、プライバシーに配慮しながら、リテンションにつなげていくことが重要です。

4-5. カスタマーサポート:顧客の不安や疑問を解消する

カスタマーサポートは、顧客が抱える問題や不満を解消し、円滑な製品・サービスの利用を支援する活動です。リテンションの観点からは、顧客の声に真摯に耳を傾け、適切な対応を行うことが求められます。

【カスタマーサポート施策の例】

・マルチチャネル対応:電話・メール・チャットなど、顧客の好みに合わせた多様な問い合わせ窓口を用意します。顧客の利便性を高めることが重要です。

・ナレッジベース:よくある質問や問題の解決方法を集約したナレッジベースを整備します。セルフでの問題解決をサポートし、顧客の手間を軽減します。

・顧客フィードバック:カスタマーサポートでは顧客から率直な意見やアイデアを収集できます。リテンションの障壁となっている要因を特定し、改善に役立てましょう。

顧客の期待以上のカスタマーサポートを提供すれば、顧客ロイヤルティを高められます。顧客の信頼を得るためには、迅速かつ誠実な対応が欠かせません。顧客の声を製品・サービス改善に活かすことも重要です。

4-6. コミュニティ:顧客同士の交流を促進する

コミュニティは、顧客同士の交流を通じて、ブランドへの愛着を深めるための施策です。顧客が自発的に情報交換や相互支援を行う場を提供し、エンゲージメントの向上と口コミ効果の創出を図ります。

【コミュニティ施策の例】

・オンラインフォーラム:顧客同士が自由に意見交換できるオンラインフォーラムを開設します。顧客が抱える課題や悩みを共有し、解決策を探る場として活用します。

・オフラインイベント:製品・サービスに関連したオフラインイベントを開催し、顧客同士の対面での交流を促します。ブランドへの帰属意識の向上につながります。

・アンバサダープログラム:コミュニティ内の積極的な顧客をアンバサダーに任命し、情報発信やほかの顧客のサポートを担ってもらいます。顧客エンゲージメントの中心的な存在となります。

コミュニティは、顧客にとって心理的な安心感をもたらし、ブランドとの結びつきを強めるきっかけとなります。企業側からの一方的な情報発信ではなく、顧客主導の活動を支援することが、リテンションの観点から重要です。

4-7. 解約抑止:解約の予兆を捉え事前に対処する

解約抑止は、解約の兆候が見られる顧客に対して、個別のアプローチを行い、解約を未然に防ぐ施策です。解約の理由を把握し、顧客の状況に応じた最適な対応を目指します。

【解約抑止施策の例】

・チャーンリスクの予測:顧客の行動データをもとに、解約リスクの高い顧客を予測するモデルを構築します。リスクの高い顧客には、優先的にアプローチを行います。

・利用状況のレビュー:一定期間利用のない顧客や、利用頻度が低下した顧客に対して、個別にコンタクトを取り、改善策を提案します。顧客の抱える課題を解決することが重要です。

・特別オファーの提示:解約申請のあった顧客に対して、特別オファーを提示し、継続利用を促します。顧客のニーズに合わせたインセンティブを用意することが効果的です。

解約抑止は、リテンションマーケティングの最後の砦ともいえます。解約の原因を正しく理解し、顧客の立場に立った解決策を提示することが重要です。解約を防ぐことだけでなく、顧客との信頼関係を再構築することが求められます。

5. まとめ

本記事では「リテンションマーケティング」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。

最初にリテンションマーケティングの基礎知識として以下を解説しました。

・リテンションマーケティングとは、既存顧客との関係性を維持・強化し、継続的な利用を促進するマーケティング手法

・顧客満足度の向上、顧客ロイヤルティの向上、チャーンレートの低下を目指す

・顧客の選択肢の多様化、獲得コストの増大、顧客データの活用など、リテンションマーケティングが重要視される背景がある

リテンションマーケティングの効果測定に活用する指標として、以下を解説しました。

2.チャーンレート(解約率)

3.LTV(顧客生涯価値)

4.NPS(顧客推奨度)

リテンションを最大化する戦略的アプローチを、5つのステップに分けて解説しました。

・ステップ1:リテンション指標を設定する

・ステップ2:顧客のライフサイクルを可視化する

・ステップ3:RFM分析やコホート分析を活用する

・ステップ4:解約防止とロイヤルティ向上の施策を実施する

・ステップ5:施策を自動化しPDCAを継続する

顧客維持率を高める7つのリテンションマーケティング施策領域は以下のとおりです。

2.顧客エンゲージメント:顧客との継続的な関係を構築する

3.ロイヤルティプログラム:優良顧客を特別扱いし育成する

4.パーソナライゼーション:顧客一人ひとりに最適な対応をする

5.カスタマーサポート:顧客の不安や疑問を解消する

6.コミュニティ:顧客同士の交流を促進する

7.解約抑止:解約の予兆を捉え事前に対処する

顧客の心に寄り添い、一人ひとりに最適な価値を提供し続けることが、リテンションマーケティングの真髄といえるでしょう。顧客とのWin-Winの関係を築き、ファンを着実に増やしていけば、安定的な成長を実現できるはずです。